প্রথম অধ্যায়

অন্য সব দিনের চেয়ে আজ যেন শীতটা একটু বেশিই। রাত কত কে জানে। অন্ধকারে দেওয়াল ঘড়িটা দেখাই যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি রাতটা শেষ হলে যেন বাঁচা যায়। জানালা ভিতর থেকে মোটা কাগজ দেওয়া। বাইরের দিক থেকেও প্লাস্টিক দিয়ে পুরো জানালাটা ঢাকা। ঘরের দরজায় মোটা কম্বল ঝোলানো। এত কিছু সত্ত্বেও একটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া কোথা থেকে যে আসছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। মোটা একটা লেপ গায়ে দিয়েছি। তার ওপর ভেড়ার লোমের গরম কথা চাপিয়েছি। তবুও শীত আজ চেপে ধরেছে। যত ঠাণ্ডাই লাগুক, মাঝরাতে তো আর উঠে বসে থাকা যায় না! তাই আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছি। বাইরে বরফ জমেছে। গতকাল থেকে টানা তুষারপাত। কখনো থামছে, আবার কখনো ঝিরঝিরে বৃষ্টির মতো তুষার পড়ছে।

ছবছর হয়ে গেল, আমি আফগানিস্তানে। এখানে আমার শ্বশুরবাড়ি। দেশে ফেরার ইচ্ছেটাকে মনের ভেতর দমিয়ে রেখে পড়ে আছি এই অচেনা, রুক্ষ পাহাড়ি দেশে। কারণ এরা আমাকে বন্দী করেছে। তবে, বন্দী করার যে আভিধানিক অর্থ, ঠিক সেই অর্থে এখানে কাউকে বন্দী করার দরকারই হয় না। এদেশে মহিলারা একা এক পা-ও, যেতে পারে না। সব জায়গাতেই তালিবান প্রহরীদের কড়া নজর। তাছাড়া, গাড়ি পাবো কোথায়? আর কাবুলে সব অ্যামব্যাসিই তত বন্ধ। কিংবা যদি খোলাও থাকে যুদ্ধের তাণ্ডব থেকে বেঁচে বর্তে অ্যামব্যাসি পর্যন্ত পৌঁছানো, আর দুর্গম হিমালয় পেরনো-দুটো একই ব্যাপার। সত্যি কথা বলতে কি, কোনও মহিলা চেষ্টা করলে হয়ত হিমালয়ও পেরোতে পারবে; কিন্তু এই দেশে কোনও মহিলার পক্ষে বাড়ির চৌকাঠ পেরোনও অসম্ভব।

কাবুল শহর থেকে আমার শ্বশুরবাড়ি, পুরো আঠারো ঘণ্টার রাস্তা। ১৯৮৮ এর জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে, আমি আমার স্বামী জাম্বাজ খানের সঙ্গে কলকাতা থেকে কাবুলের মাটিতে প্রথম পা রাখি। শ্বশুরবাড়ির সকলকে দেখার প্রবল ইচ্ছেই আমাকে বাধ্য করেছিল পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটাতে আসতে-যেখানে মধ্যযুগীয় গোঁড়ামির অন্ধকার এখনও ঘোচেনি। তখন তো জানতাম না যে, এটা এমনই একটা দেশ, যে দেশে ঢোকার রাস্তা আছে, কিন্তু বেরোবার পথ নেই। আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন গোটা কাবুল শহর জুড়ে সদর্পে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে রাশিয়ার সৈন্য। আর শুনেছি সেই সময়, আঠারো থেকে আটত্রিশ বছর বয়সের দাড়িওয়ালা কোনও অচেনা যুবকই নাকি গ্রাম থেকে শহরে যেতে পারত না। কারণ, রাশিয়ানরা তাদের ধরে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দিত। পরে, সময় বুঝে তাদের সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করত। ইচ্ছেয় হোক বা অনিচ্ছেয় হোক, সোভিয়েত সৈন্যদলে তাদের যোগ দিতেই হবে। তা না হলে তাদের দাঁড়াতে হত ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। অন্যদিকে সোভিয়েত বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ফলে তাদের গ্রামে, নিজেদের বাড়ি ফেরার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যেত। আর গ্রামে আছে মুজাহিদরা ১৯৭৯ থেকে সোভিয়েত সেনাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চলেছে। মুজাহিদরা সোভিয়েত সরকারকে ও তাদের হাতের পুতুল ডঃ নাজিবুল্লাকে দেশের চরম শত্রু বলে ভাবে। তাই ওরা সবাই খালকি অর্থাৎ দেশদ্রোহী। নাজিব নাকি দেশের মন্ত্রীর আসনে বসে দেশকে সোভিয়েতের কাছে তুলে দিচ্ছে। তাই নাজিব পন্থীরা দেশের শত্রু। অন্যদিকে, মুজাহিদরা দেশে ইসলামি শাসন কায়েম করতে চাইছে। তাই মুজাহিদ ভক্তরা হল দেশভক্ত।

যে সময় কাবুল শহরে লোকে যেতে ভয় পেত, ঠিক সেই সময় আমি জাম্বাজের হাত ধরে এ দেশের একেবারে ভিতরে পৌঁছে গেছি। আশ্চর্যের কথা বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরোর মতো মুসাফিররা সে সময় শহরে অবাধে চলাফেরা করতে পারত। জাম্বাজের এক কাকা নাজিবপন্থী খালকি ছিলেন। তিনি কাবুলেই তার পরিবার নিয়ে বাস করতেন। এই কাকা খোদ নাজিবের একেবারে কাছের লোক। তাই নাজিব সরকারের ট্রেডমার্ক স্টার লাগানো একটা গাড়ি সব সময়ই কাকার কাছে থাকত। কাবুলে এসে এই কাকার বাড়িতেই, আমি প্রথম রাত কাটিয়েছি।

একে আমি সম্পূর্ণ নতুন। তার উপর সর্বত্র বিপদ উঁকি মারছে। দেশের ভেতরে যে এত জটিল ব্যাপার তার কিছুই আমি আগে আঁচ করতে পারিনি। এখানে এসে সব জেনেছি। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা যে আমাকে করতে হবে তা কি আমি কোনদিন ভাবতে পেরেছিলাম? যখন সব জানতে পারলাম তখন আমার সমস্ত শরীরটা যেন থরথর করে কাঁপতে লাগল। মনে হল, পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। চোখে সব কিছু অন্ধকার দেখতে লাগলাম। জীবনে প্রথম, এই প্রথম ভয়ে, বিস্ময়ে আতঙ্কে আমি নির্বাক। কিন্তু একটু পরেই যেন শত সমুদ্রের অসংখ্য ঢেউ এসে আমার মনকে, শরীরকে নাড়া দিয়ে যেতে লাগল, কারণ আমি যখন শুনলাম শহর ছেড়ে গেলেই, যুদ্ধের রেশ আর থাকবে না। যুদ্ধের ভয়াবহতা মন থেকে যাওয়ার পর আর একটা অচেনা ভাবনা মনের কোণে এসে, আমাকে সজাগ করে দিয়ে চুপিচুপি, কানে কানে বলল–সুমি, এবার আর এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে তৈরি হও। তুমি কি একবারও ভেবেছো যে তুমি সম্পূর্ণ ভিনদেশি, তায় বাঙালি হিন্দু নারী। তোমাকে কেমন ভাবে গ্রহণ করবে তারা? আর, তুমিই বা কেমন ভাবে স্বীকার করবে তাদের? যাদের দেখার অদম্য ইচ্ছায় তুমি এখানে এসেছো?

আশ্চর্য। কয়েক হাজার মাইল দূরে দাঁড়িয়ে এখন আমি যে কথাটা চিন্তা করছি আগে তো তা ভাবিনি। অথচ সবচাইতে জরুরি চিন্তা তো এটাই ছিল। আসলে, অঘটনের বিষয় ভাবতে ভাবতে একটা দুর্ঘটনার বৃত্তের মধ্যেই আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তাই এই স্বাভাবিক চিন্তাটা মনের কোণে স্থান করে নিতে পারিনি। মনে মনে ভাবলাম যা এতক্ষণ করিনি তা এখন করার কোনও মানেই হয় না।

আমরা ভোর পাঁচটায় রওনা দিয়েছি জাম্বাজের কাকার বাড়ি থেকে। ওর কাকাই একটা গাড়ি ঠিক করে দিয়েছিলেন। গাড়ির ড্রাইভার রাশিয়ান। গজনি শহরে সে আমাদের পৌঁছে দেবে। সেখান থেকে অন্য গাড়ি নিতে হবে। রাশিয়ানরা গজনির বেশি যেতে পারে না। কারণ গজনি থেকে শুরু হয়ে যায় মুজাহিদদের এলাকা। গাড়ি আমাদের নিয়ে ছুটে চলল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া জানলার ফাঁক দিয়ে এসে গায়ে লাগল। বাইরের দিকে চোখ মেলে দেখলাম সুন্দর চওড়া রাস্তা। রাস্তার দুধারে সারি সারি দোকান। সেগুলি এখন বন্ধ। রাশিয়ান সৈন্যরা বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম কাবুলের সৌন্দর্য, আর সেই সঙ্গে রাশিয়ান লালমুখো সৈন্যদের।

লম্বা কোট পরা সোভিয়েত সৈন্যরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাইকে খুঁটিয়ে দেখছে। কয়েক মিনিট পরে, দুজন সৈনিক খটাস্ করে বন্দুক ঘাড়ে তুলল। তারপর বুটের গর্জন তুলে তালে তালে কদম ফেলে স্তব্ধ শহরে অদৃশ্য হল। এই সময় কাছাকাছি এক ঝাক গুলির শব্দ। শুরু হল ছোটাছুটি। রাস্তায় যে কজন মানুষ ছিল তারা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে লাগল। প্রচণ্ড হৈ-চৈ। দলে দলে সৈন্য ছুটে এসে বন্দুক উঁচিয়ে চিৎকার করে ধমকাতে লাগল। একটা ট্যাঙ্ক বিকট ঘড়ঘড়ে আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসছে দেখে আমাদের ড্রাইভার স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে অন্য রাস্তা ধরল এবং ওদের ভাষাতে জাম্বাজকে কী যেন বলল। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম ড্রাইভার কী বলল? জাম্বাজ আমাকে জানাল যে ড্রাইভার বলছে শিগগিরই কামান চলবে। রকেট চলবে। গুলি চলবে। তাই ও রাস্তা বদলাল। কারণ আমরা যেদিকে মোড় নিয়েছি সেদিকটা এখন শান্ত। জাম্বাজের কথা শুনে ভয়ে আমার হাত পা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

দিনের আলোয় ঝকঝক করছে শহর। যুদ্ধের পরোয়ানা না থাকলে, শহরটা আরো ভাল লাগত। হঠাৎ একদল সৈন্য আমাদের গাড়ির সামনে রাস্তা আটকে দাঁড়াল। গাড়ির পাশ দিয়ে একটা মিলিটারি ট্যাঙ্ক কর্কশ আওয়াজ করে বেরিয়ে গেলো। আমাদের ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে সৈন্যদের সামনে গিয়ে কী যেন বলল। তখন ওরা আমাদের ছাড়পত্র দেখাতে বলল। জাম্বাজ তাড়াতাড়ি একটা কাগজ বার করে সৈন্যদের হাতে দিল। সৈন্যরা ধীরে ধীরে বানান করে কাগজটা পড়ল। তারপর আমাদের আপাদমস্তক দেখল। এবং দেখার পর ছেড়ে দিল। গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। একটু দূরে যাওয়ার পর নজরে পড়ল ডানদিকে রাস্তার ধারে চার পাঁচটা ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে; খবর পেলেই স্টার্ট দেবে। একটা বেপরোয়া। আবহাওয়া চারিদিকে। তার সঙ্গে মৃত্যুর হাতছানি। এখন আমরা শহর ছেড়ে অনেক ভেতরে ঢুকে পড়েছি। এইবার রাস্তা মাঝে মাঝে ভাঙা, এবড়ো-খেবড়ো। সৈন্যদের চোখ-রাঙানি আর তর্জন গর্জন পেছনে ফেলে রেখে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। চোখে পড়ছে রাস্তার দুধারে অনেকটা ব্যবধানে একটা করে গাছ। আরও খানিকটা যাবার পর গাড়ি পাহাড়ি রাস্তা ধরল কখনো সোজা, কখনো আঁকাবাঁকা, কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। মাঝে মাঝে দু-একটা বাড়িও চোখে পড়ছে। অবশ্য, বলে না দিলে বুঝতেই পারতাম না ওগুলো বাড়ি। চারদিকে বিশাল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। উঁচুতে তিনতলা বাড়ির সমান। চওড়াটা দূর থেকে ঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না। ওর মাঝখানে যে ঘর আছে আর তাতে যে মানুষ বসবাস করে তা আমি বিশ্বাসও করতে পারছিলাম না। আমরা যখন গজনি শহরে পৌঁছলাম ঘড়ির কাঁটায় তখন বেলা বারোটা।

.

সাহেব-কামাল, সাহেব কামাল, ওঠো। সকাল হয়েছে। আচমকা ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শোওয়ার ফলে কখন যে সকাল হয়েছে বুঝতেও পারিনি। এখানে আসার পর জাজের এক কাকা আমার নতুন নামকরণ করেছেন-সাহেবকামাল। এই নামের অর্থ আমি জানি না। তবে আন্দাজে বলতে পারি সাহেব কা মাল–অর্থাৎ সাহেবের মাল গোছের আর কি। এখানে সবাই আমাকে এই নামেই ডাকে, আমার সত্যিকারের নামটাও আজ অতীতের অ্যালবামে। ছবছরের অতীত। সেদিনের কথা বড্ড মনে পড়ে। কলকাতার জনস্রোতে গা ভাসিয়ে পথ চলা, কার্জন পার্কে ফুচকা খাওয়া, বর্ষায় শরীর ভিজিয়ে ঝোড়ো কাক হয়ে বাড়ি ফেরা, মনখারাপ করা বিকেলে কিংবা উদাসী দুপুরে স্বপ্নের জাল বোনা, পার্ক স্ট্রিটে কিংবা গ্র্যান্ডের আর্কেডে শপিং করা–এই রকম অজস্র স্মৃতির টুকরো মনের মধ্যে উথাল-পাথাল করে।

নানান অনুভূতিতে ভরা কয়েক বছর আগের ফেলে আসা দিনগুলি থেকে এবার আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম আমার তিন দেওর বরফ পরিষ্কার করছে। শুরু হয়েছে নিত্যদিনের মতো আরও একটি আফগানি দিন। সেই একঘেয়ে জীবন। কোনও বৈচিত্র্য নেই এখানকার দৈনন্দিন জীবনধারায়। তবুও চলছি, চলতে হচ্ছে। জীবনধারণের জন্য খেতে হচ্ছে, কথাবার্তা বলতে হচ্ছে, নইলে সময় কাটাবো কী। করে?

আফগানিস্তানে পুরো তিন তিনটে বছর কেটে গেল। জাম্বাজ হিন্দুস্থানে গিয়েছে আসাম চাচার সঙ্গে। নরমে গরমে ঝগড়ায় ভালবাসায় ভালই কাটছিল। সব বেদনা, যন্ত্রণা ভুলেছিলাম জাম্বাজের মুখ চেয়ে। কিন্তু জাম্বাজের সঙ্গসুখের সৌভাগ্যটুকুও আমার কপালে বেশিদিন সইল না। একদিন ওর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। মাঝ রাতে হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। এর আগেও অনেক রাত গিয়েছে জাম্বাজ সারা রাত বাড়িতে ফেরেনি। কিন্তু আমার মন এত চঞ্চল হয়নি। মনে হল আজও সে বোধহয় রাতে বাড়িতে আসবে না। সকালে এসে এক মুখ হাসি নিয়ে আমার সামনে কপট ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াবে। কৈফিয়ত দেবে রাতে না ফেরার জন্যে। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠতে লাগলো। ওর বাড়িতে না ফিরে আসাটা কেন জানি

আমার মনে একটা ভয়ের সংকেত দিচ্ছে। আসাম চাচাও তো বাড়িতে নেই। আমার এই একটা দোষ আসামকে আমি কখনো কাকা বলি তো কখনো চাচা বলি। গতকাল তার দুই বিবি ও অন্যান্য সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হিন্দুস্থানের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে জাম্বাজের এইভাবে রাতে বাড়ি না ফেরাটা, আমার যেন স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। গতকাল রাতে বিছানায় ওর ব্যবহারটা অন্যান্য দিনের মতো ছিল না। এই কথাটা সারাদিন আমার মনে পড়েনি তো! তাছাড়া এই কথা মনে না পড়বারই তো কথা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রাতের অন্ধকারে বিছানার নির্জনতায় অনেক বাস্তব ও অবাস্তব ঘটনাই ঘটে, যা সকালের কর্মব্যস্ততায় কেউই বিশেষ করে মনে রাখে না। কিন্তু এখন আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে, রাতে ওর ভালবাসার রংটা একটু অস্বাভাবিক ছিল, রোজকার মতো ছিল না। যেন ও আমার থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। হয়তো বা কোনদিন আর মিলন হবে না, নতুবা বহুদিন বাদে মিলন হবে। চাপা একটা বেদনা যেন ওর ব্যবহারে ছিল বলেই আমার মনে হচ্ছে এখন। কিন্তু কী সেই বেদনা? তবে কি সে আমাকে এখানে রেখে হিন্দুস্থানে চলে গেল? কিন্তু তাও কি কখনো সম্ভব? সে যে আমাকে ভালবাসে। আমি তার স্ত্রী। কোনও স্বামীই স্ত্রীকে মিথ্যে বলে না। স্বামীর গোপন যত কিছু আছে তা আর কেউ না জানলেও স্ত্রী জানবেই। নানা। এমন অমানবিক নিষ্ঠুরের মতো কাজ জাম্বাজ কিছুতেই করবে না। সে আমাকে প্রাণাধিক ভালবাসে। কোনও মুজাহিদ ওকে গুলি করে দেইনি তো ভুলবশত? হ্যারিকেনের আলোটা টিমটিম করে জ্বলছে। সমস্ত ঘরটায় আলো আঁধারির এক বৈচিত্র্যময় বাহারি খেলা। মনে মনে ভাবলাম কাল সকালে জাম্বাজ বাড়ি এলে একটু কড়াভাবে বলতে হবে আর যেন এভাবে আমাকে না জানিয়ে রাতে কোথাও না থাকে। এতে আমার কষ্ট, আবোল তাবোল চিন্তা হয়। এ কি অসভ্যতা? রাতে বাড়ির বাইরে থাকা? রাগের মধ্যেই এপাশ থেকে ওপাশ ফিরে শুলাম।

পরদিন বেলা প্রায় বারোটা। জাম্বাজের দেখা নেই। মন দিয়ে রুগী দেখতেও পারছি না। এমন দেরি তো ও কোনদিন করে না! এই তো সেদিন আমাকে না বলে ওর পিসির বাড়িতে গিয়েছিল। রাতে বাড়ি ফেরেনি, কিন্তু ভোরে বাড়িতে এসে হাজির। সব কিছু বোধহয় ঠিক আছে কিন্তু তবুও আমার মন অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠছে বার বার। কেবলই থেকে থেকে মনে হচ্ছে জাম্বাজ যেন অনেক দূরে কোথাও চলে গেছে। আমার ডাক সে আর শুনতে পাচ্ছে না। বাড়ির পরিবেশটাও যেন কেমন কেমন। একটা যেন বেপরোয়া ভাব সবার মধ্যেই লক্ষ করছি। কেবল গুলগুটি ছাড়া। গুলগুটির চোখ দুটো লাল। যেন অনেক কেঁদেছে সে। যদিও প্রায়ই ও কাঁদে ওর ভাগ্যের পরিণতির জন্য। দেওররা অন্যদিনের মতো শান্ত নয়। একটু বেশিই সাহসী মনে হচ্ছে। সাদগি অন্যদিন বাড়ির দাওয়ায় পা মেলে বসে না। আজ দাওয়ায় পা মেলে বসে কিসমিস দিয়ে চা খাচ্ছে আর বেশ জোরে জোরে স্বামী কালাখানের সঙ্গে কথা বলছে। যা একেবারেই সম্ভব নয়। কারণ জাম্বাজের উপস্থিতিতে কেউ এই ভাবে তার বৌয়ের সঙ্গে বসে কথা বলবে না। একটা বাজে। উদ্বিগ্ন নয়নে বাড়ির বড় দরজার সামনে একটা থামের ওপর বসে আছি। হঠাৎ দেখলাম, আসাম চাচার দুই বিবি, আর আবু ও সেরিনা চাচি, আদ্রামান ভাইয়ার বিবি, সবাই আমাদের বাড়ির দিকে আসছে। মনটা চমকে উঠল। শেষ, আমার সব শেষ হয়ে গেল। নেই, জাম্বাজ আর কোনখানেই নেই। আমি চিৎকার করেও আর তাকে ফিরে পাবো না। আমি উঠে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগলাম। কান্নায় ভেঙে পড়লাম। একটু পরেই জাম্বাজের দেহটা হয়তো আমার বাড়ির উঠোনে এনে হাজির করবে। শেষ হয়ে গেল সব। আমি উন্মাদের মতো গিয়ে আবুকে জড়িয়ে ধরলাম। আগত সবাই আমার মাথায় হাত রাখল। আমি কাঁদতে কাঁদতেই বললাম–কে? কে করল এমন কাজ? আমার প্রাণ থাকতে আমি তাকে ছাড়বো না। তার বংশের কেউ বাঁচবে না। আমি সবাইকে হত্যা করব। হঠাৎ আসাম চাচার বড় বৌ বলল –সেয়িদা, জেবুম গোরম। অর্থাৎ আমিও দেখব যে তুমি কী কর? আমি পাবলু চাচির কথা শুনে রাগে, দুঃখে সজোরে এক ঘুষি মারলাম তার মুখে। পাবলুচাচি উই, উই আওয়াজ করে মাটিতে বসে পড়ল।

আবু তখন আমাকে ধরে মাটিতেই বসিয়ে, বলল—দাগাসায়কে?–এটা কি? দেতা অইলি বিনা কে? মানে ওকে কেন মারছে? তা মেরো আপলে উরাল। অর্থাৎ তোমার স্বামী নিজেই চলে গেছে।

কতক্ষণ সময় যে অতিবাহিত হয়েছে জানি না। অবসন্ন শরীরে টলতে টলতে নিজের ঘরে চলে এলাম। কান্না অনেকক্ষণ থেমে গিয়েছে। বিলাপ আর নেই। শুধু একটা কিছু থেমে গেছে বলে মনে হচ্ছে। দিনের আলোকে পরাস্ত করে রাতের অন্ধকার পৃথিবীতে ছেয়ে যাচ্ছে। একটা শুষ্ক মরুর হাওয়া শন্ শন্ বয়ে চলেছে। পাতকুয়ার সামনে গরুগুলো একটানা হাম্বা হাম্বা চিৎকার করছে। মুরগিগুলো ডানার ঝাঁপট দিতে দিতে ওদের গন্তব্যে চলেছে। একটা মুরগিকে অন্য একটা মোরগ তাড়া করেছে ঠিক তখন বড় একটা মোরগ কেশর তুলে বেগে ধেয়ে এসে অন্য মোরগটাকে সরিয়ে দিল। আমি ঘরের জানালার সামনে বসে শূন্য দৃষ্টিতে দেখছি। চোখের পলক যেন পড়তে ভুলে গেছে। বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না। নিজের মাথার দোপাট্টা দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে শুয়ে পরলাম। যারা এসেছিল আমাকে একটু উপদেশ দিয়ে চলে গেল। আমিও বুঝে নিলাম যে মৃত্যু নয় মুজাহিদদের গুলি নয়। সে পালিয়েছে। সে জীবিত। সুতরাং দেখা তার সঙ্গে একদিন হবেই। মিথ্যে মিথ্যে, সব মিথ্যে। সমস্ত ভালবাসা মিথ্যে। সব প্রতিশ্রুতিই মিথ্যে। আমি তো বেশ ছিলাম। কোনও পুরুষকেই জীবনসঙ্গী করব না বলেই তো প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। তবে কেন করলাম বিয়ে? আর বিয়ে করলামই যখন তখন নিজের দেশের ছেলেকে কেন করলাম না? কে যেন আমার নিজের মনের ভেতর থেকেই বলে উঠল-এর জন্যে দায়ী তুমি নিজে।

-না না, এই পরিণতির জন্যে দায়ী রুমা। নিজেকেই কৈফিয়ত দিতে চাইলাম আমি। আবার মন প্রশ্ন করল তুমি সত্যি করে বলো তো, তোমার এই পরিণতির জন্যে রুমাই কি দায়ী?

-হ্যাঁ, রুমাই তো দায়ী। ওই তো জাম্বাজের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিয়েছিল।

-মিথ্যে কথা। রুমা পরিচয় করে দিয়েছিলো, কিন্তু বিয়ে করতে বলেনি।

-আসলে জাম্বাজের মধ্যে আমি একটা প্রকৃত পুরুষকে দেখতে পেয়েছিলাম। তাই আস্তে আস্তে ওকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। আবার মনকে কৈফিয়ত দিলাম।

–তবে আজ রুমাকে দায়ী করছ কেন? আর তাছাড়া এই কি তোমার প্রকৃত মানুষ? সৌরভকে মনে পরে? তাকে কি তুমি ফেরাতে পারতে না? না, তুমি তাকে ফেরাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করনি। সুতরাং তুমি মরো।

জাম্বাজ চলে গেছে। অনেক চিন্তা করেও ওকে আর আমার মনে পড়ে না।

ঠিক মনে পড়ে না এ কথা বলতে পারব না। পড়ে, আবার ঘেন্নার আচ্ছাদন দিয়ে সব ভালমন্দ ভালবাসা ঢেকে ফেলি। মনের কোনও খানেই আর উত্তাল তরঙ্গের ঢেউ নেই। কেবল বালির ওপর আছড়ে পরা ঢেউ। ক্লান্ত, অবসন্ন মন। একটা হিংসা আমার মনে অপ্রত্যক্ষ জায়গা করে নেয়। কাউকে যখন দেখি সে তার স্বামীর সঙ্গে বসে আছে, তখন আমার মনের ভিতরটা সপ্ততন্ত্রীর বীণার ঝঙ্কারের মতো বেজে ওঠে। ভাবি ও কত সুখী। স্বামী ওর সঙ্গেই আছে। আমার নেই। একটা কষ্ট তখন আমার বুকের ভেতরটা একেবারে ঝাঁঝরা করে দেয়। এমনকি পশুপাখির ক্ষেত্রেও আমার একই হিংসা বা ওই প্রকার বীণা ঝংকৃত হতে থাকে। সবই আছে, অথচ কিছুই নেই। আমি আছি। আমার কেউ নেই। হৃদয় আছে তবে তা উদ্দীপ্ত হয় না। চাওয়া আছে, পাওয়া নেই। উন্মাদনা অনেক কিন্তু তা প্রশমিত হয় না। আমি আছি। আমার কেউ নেই। আমি এক হারিয়ে যাওয়া নারী। কেবল দুচোখ ভরে নীড়ের স্বপ্ন আঁকি। কোথায় ছিলাম, আজ কোথায় এলাম। কী চেয়ে হায় কী যে পেলাম। স্বপ্ন দিল শুধুই ফাঁকি।

এও কি বাস্তব? কিন্তু এই অসম্ভব বাস্তব আমার জীবনে ঘটল। জাম্বাজ আজ তিন বছর হল হিন্দুস্থানে চলে গিয়েছে। এখানে সে মাত্র দুবছর সাত মাস আমার সঙ্গে কাটিয়েছে। অনেক সুখ আর অবিশ্রান্ত ভালবাসার স্রোতে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। যা কোনোদিন কোনো পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো না। দুর্লভ। দুষ্প্রাপ্য সব স্মৃতি আমাকে দিক থেকে দিগন্তরে কেবলই ছুটে যেতে বাধ্য করে। আজ তিনবছর ধরে ছুটতে ছুটতে আমি ক্লান্ত। অবসন্ন। ভালবাসা আজ পশ্চিমাঞ্চল। আমার জীবনে যখন যা কিছু ঘটেছে তা অতি অপ্রতাশিত ভাবেই ঘটেছে। আর আমি বিক্ষিপ্ত, বিকীর্ণ, উন্মুক্ত হয়ে লোকসংসর্গে অনুচিত কর্ম ভুলে গিয়েছি। সংকীর্ণ চিত্তের মানুষের কাছে উপহাস্যতার খোরাক হয়ে বিচরণ করেছি। জাম্বাজ চলে যাওয়ার পর শুরু হয়েছে আমার প্রতি ওর ভাইদের অত্যাচার। অনাহার, অনিদ্রা, আর সেই সঙ্গে আছে মারধোর। বলেও তো কোনো লাভ নেই, এরা অমানুষদের দলেই পরে। বর্তমানে আমি এখানে অলিখিত বন্দী। কারণ দেশটাই একটা কয়েদখানা।

জীবনের শুরুতে আদৌ ভাবিনি যে একটা অমোঘ দুর্যোগ এবং অধঃপতনের মতো বীভৎস ভয়ঙ্কর অন্ধকার আমাকে সুস্থ জীবনের থেকে এইভাবে তাড়া করে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আর হয়তো কোনোদিন আমি নতুন দিগন্তের নব আলোয় উদ্ভাসিত হব না। জাম্বাজের কথা ভর্তি ক্যাসেট, এখন আমার নতুন দিগন্তের নব আলো। দুতিন মাস বাদেই এখন ওর ক্যাসেট আসে। সেই ক্যাসেটে ও বলে, রাস্তা ঠিক হলে, যুদ্ধ থামলে তুমি আসবে। জাম্বাজ খুব ভালো করেই জানে যে, বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত খবর থেকে আমি বঞ্চিত। সুতরাং ওর কথা সহজেই বিশ্বাস করে নেব। এই ভাবেই প্রহসন-মাখানো ক্যাসেট বন্দী একগুচ্ছ কথাই হল আমার এই কয়েদী জীবনের সঙ্গী। বিয়ের আগে জাম্বাজকে ভালো করে জানার বোঝার সুযোগ বা সময় কোনোটাই ছিল না। সপ্তাহে একবার হয়তো আমরা দেখা করতাম। একটা বাঁধাধরা টাইমের মধ্যে। তিনটে থেকে চারটে। নিউ মার্কেটের ভেতরে ফুরিজের রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমরা বসতাম। এক কাপ কফি বা একটা পেস্ট্রি খেতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকুই ছিল দুজন দুজনকে বোঝার সময়। এইটুকু সময়ের পরিধির মধ্যে ও আমাকে কতটুকুই বা চিনতে পেরেছে? আর, আমিই বা ওকে কতটা জানতে পেরেছি। তবে আজ এসব প্রশ্ন তুলে যে কোনও লাভ নেই, সেটুকু অন্তত বুঝেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কম করেও একশ রুগীর স্লিপ জমা পরেছে। গাড়ির লাইন দেখে বুঝেছি যে, আজ আর তিনটের আগে কপালে খাওয়া জুটবে না। সমগ্র আফগানিস্তানে একটাও মেয়ে ডাক্তার নেই। দুএকজন যা আছে, তা ওই শহরে। তবে স্পেশালিস্ট কেউই নয়। যে দাঁত দেখে, সেই আবার ওভারিয়ান সিস্ট, অথবা এন্ডোমেট্রিওসিস এর চিকিৎসা করে। মেট্রোরেজিয়া এবং ডিমেনোরিয়ার একই রকম ওষুধ দেয়। যদিও আমি কোনও পাশ করা ডাক্তার নই, তবুও ডাঃ এস, এন পাণ্ডের প্র্যাকটিস অব মেডিসিন এবং, সি. এস দা-এর টেক্সট বুক অব গাইনোকলজি বই দুটো পড়ে যেটুকু শিখেছি, তাতেই অন্তত কিছু মেয়ের উপকার হয়েছে। আমার দেওয়া ওষুধ খেয়ে রুগী তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে দেখে, এখানে প্রায় সব গ্রামেই ভালো ডাক্তার হিসেবে আমার নাম ছড়িয়েছে।

সেদিন বেলা শেষের মুখে। সবে আমি সবকিছু গুছিয়ে রেখে চেম্বারের দরজা বন্ধ করতে যাবো, এমন সময় এক বয়স্কা মহিলা, আর তার সঙ্গে একটু কম বয়সী একজন মেয়ে এলো। ওই কম বয়সী মেয়েটি আমাকে অবাক করে দিয়ে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল,-আমি আপনার সঙ্গে পস্তু বলব নাকি বাংলাতে কথা বলব?

তুমি বাংলা জানো? তুমি কি হিন্দুস্থান থেকে এসেছো?–আমিও তো বাঙালি। হিন্দুস্থান থেকে এসেছি। এই বাঙালি-বর্জিত দেশে, নিজের ভাষার ও দেশের একজনকে পেয়ে, কেন জানি না একটু বেশিই নিজেকে প্রকাশ করে ফেললাম।

-আমি জানি, আপনি বাঙালি। তাই তো দশ মাইল রাস্তা হেঁটে, বাড়িতে মিথ্যে বলে, আপনার কাছে এসেছি।

-কেন? আমার কাছে কেন? কোনও রোগে ভুগছো?

-না। আমার কোনও রোগ নেই। আমি শুনেছি যে কাবুলের রাস্তা ঠিক হলে, আপনি আবার নিজের দেশে ফিরে যাবেন। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

এতক্ষণ আমি খেয়াল করিনি যে আমরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। এবার আমি ওদের দুজনকে ঘরের ভেতরে আসতে বললাম। চা খাবে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। ওরা খাবে না বলে মাথা নাড়ল। ওদের দুজনকে বসতে বলে আমি ওদের সামনে বসলাম। মেয়েটি বলল-আমার নাম কাকলি রায়। উত্তর কলকাতার সিঁথিতে আমার বাড়ি ছিল। আমি মেয়েটির কথাবার্তায় এতটাই মগ্ন হয়েছিলাম যে কত সময় হল ঠাহর করতে পারেনি। মেয়েটিকে কী বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

ঘোমটা দেওয়া থাকলেও ওর মাথায় যে একরাশ ঘন কালো চুল আছে, তা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম। চোখ দুটো টানা টানা। টিকালো নাক। যদিও মুখে তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য নেই কিন্তু অজন্তার সামান্য তুলির টান নিশ্চয়ই আছে। মাইকেল এঞ্জেলো অথবা পাবলো পিকাসো তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে কাকলিকে সৃষ্টি করেননি। তবুও এক কথায় বলতে পারি যে, কোনও পুরুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত রূপের জোয়ার তার সর্বাঙ্গে। নেই যেটা, সেটা হল মেয়েদের আসল সৌন্দর্য ব্যক্তিত্ব।

সৌন্দর্য দর্শনের চর্চা শেষ করে এবার আমি বাস্তব জগতে ফিরে এলাম। মেয়েটিকে বললাম-বলল, তুমি কী আশা নিয়ে আমার কাছে এসেছো? আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?

-আপনি যখন কলকাতায় যাবেন, তখন যদি আমার বাড়ি সিঁথিতে গিয়ে, বাবাকে একটু অনুরোধ করেন যে, আমার স্বামীর ভাইকে যদি বাবা কোনরকমে পুলিসের হাতে তুলে দিতে পারে, তবে ওরা ভয় পেয়ে আমাকে আমার দেশে পাঠাতে বাধ্য হবে।

-কোথায় থাকে তোমার দেওর? আর কী করে তাকে পুলিসে হ্যান্ডওভার করবে?

–সিঁথিতেই থাকে। আমার বাবা চেনে। ওর নাম ইব্রাহিম খান। যেভাবে হোক ওকে ধরে পুলিসে দিতে বলবেন। বলবেন তো? বিশ্বাস করুন এই মানসিক যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

-কেন? তোমার স্বামী কি বাড়িতে নেই? আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রশ্নটা করলাম। হঠাৎ কাকলি কেঁদে ফেলল। তারপর বলল-ম্যাডাম, আপনার স্বামী দেবতুল্য। তাই অন্তত মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে হয়নি আপনাকে। উনি ঠকাননি আপনাকে।

আমি মনে মনে ভাবলাম ঠকায়নি? যন্ত্রণা দেয়নি?

কাকলি বলল- একটা মানুষ তার স্ত্রীর কাছে, মিথ্যের পথ ধরে এগোচ্ছে। দাম্পত্য জীবনের আগাগোড়াটাই তার মিথ্যে দিয়ে ভরা। এর থেকে যন্ত্রণা আর কী হতে পারে? বলতে বলতে হঠাই স্তব্ধ হয়ে গেল কাকলি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বলতে লাগলো–আমাদের বাড়ির রাস্তার বাঁদিকে ছিল নবাব খানের বাড়ি। জনা পাঁচেক পাঠান একই বাড়িতে থাকতো। নবাবকে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। একটা মেয়ের মনের কোণে যখন কামনা, বাসনা জাগে তখন তার মনের মানুষটির সম্পর্কে কল্পনায় রং মিশিয়ে, বহুরকম অবাস্তব স্বপ্ন দেখে তাকে ঘিরে। যে সময় ভালবাসার কারেক্ট ডেফিনেশান সম্পর্কে মেয়েরা কিছুই জানে না, ঠিক এমনি একটা সময়ে আমি নবাবের সঙ্গে ভালবাসার স্রোতে ভেসে যেতে লাগলাম। সন্ধে হলেই কিসের একটা টানে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতাম।

কী যে সেই টান কিসের যে এত প্রবল আকর্ষণ, তা আমি বুঝে উঠতে পারতাম। এক সময়ে বাড়িতে জানাজানি হল। আমার বাবা ছিল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। বাবা, মাদাদা আমাকে অনেক বোঝালেন। পরে মারধর শুরু করলেন। কিন্তু কিছুতেই আমাকে বাগ মানাতে পারছিলেন না। আমি তখন নবাবের জন্য উন্মাদ। আমার মনের মানুষ নবাব। আমার চেতনার গভীরে তখন একমাত্র নবাব।

ইতিমধ্যে বাবা আমার বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। ছেলের বাড়ি দিল্লিতে। বাবার একমাত্র সন্তান। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। আমি তখন সবে ইংলিশে অনার্স গ্র্যাজুয়েট। যখন জানতে পারলাম যে, বাবা বিয়ের সব ব্যবস্থা করে

ফেলেছেন আমি তখন নবাবকে গিয়ে সব বললাম। নবাবই তখন আমার কাছে। সমগ্র পৃথিবীর একমাত্র বন্ধু। নবাব আমাকে বলল-কোনও চিন্তা করো না। আমি পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে তোমাকে নিয়ে আমার দেশে চলে যাবো।

আমি তখন আনন্দে বিভোর হয়ে গেলাম। আমার ভালবাসা সত্যিকারের সার্থকতার রূপ পাবে। নবাব সারা জীবনের জন্যে আমার একান্ত আমার হয়ে যাবে। পৃথিবীর কেউ আর নবাবকে পাবে না। নবাবের ভালোবাসার রাজ্যে আমি এক ও অদ্বিতীয় সম্রাজ্ঞী।

তারপর থেকে প্রায় এক সপ্তাহ আমি নবাবের দেখা পেলাম না। তখন আমার যে কী অবস্থা তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তবে কি সব মিথ্যে? সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন খালি হয়ে গিয়েছে। খাওয়া, ঘুম, বিদায় নিল। একটা অসম্ভব যন্ত্রণা

আমাকে দিনরাত কষ্ট দিতে লাগল। এমন একটা যন্ত্রণার মধ্যেই নবাব ফিরে এল।

নবাবকে যখন আমি না বলে কয়ে হঠাৎ উধাও হওয়ার জন্যে বকাবকি করছি তখন নবাব বলল যে, আমাকে নিয়ে ওর দেশে পালাবার সব ব্যবস্থা করতে গিয়েছিল। এরপর আমি নবাবের সঙ্গে ১৯৮৬-এর মার্চ মাসে এই দেশে চলে এসেছি। এই পর্যন্ত বলে কাকলি কাঁদতে লাগলো।

আমি বুঝতে পারলাম না, কাকলিকে ঠিক কী বলে সান্ত্বনা দেওয়া যায়। ভাবলাম, কিছু বলার চাইতে চুপ করে থাকাটাই বোধহয় ভালো। এসব ক্ষেত্রে কিছু কমেন্ট করা ঠিক নয়। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাতের অন্ধকার দিনের আলোকে গ্রাস করেছে। কাকলিদের ওঠার কোনও তাড়া না দেখে বুঝে নিলাম ওরা রাতে আমার মেহমান। সুতরাং খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই আমি ওদের বসতে বলে রান্নাঘরের দিকে চললাম। আমার মেজো জা তখন রান্নাঘরে রুটি করছে। এদেশে কেউ ভাত খায় না, রুটি খায়। ভাত পোশকি খাবার।

আমি জা সাগি-কে বললাম-মেহমান আছে দুজন।

ও বলল–আমি জানি। দুবার গিয়ে দেখে এসেছি। সন্ধের পরেও ওরা বসে আছে দেখেই বুঝেছি, যে ওরা রাতে থাকবে। তাই রান্নাও করেছি ওদের জন্যে।

-বাঃ! তোর বেশ বুদ্ধি আছে তো?– তা কী রান্না করেছিস?

–মাংসের কোরমা। আর দই আছে। হবে না?

–হবে, হবে। এর থেকে বেশি কিই বা করবি? আছেটাই বা কি?

–আকিইকে বলো তোমাদের ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে আসবে।

আমাদের এক খুড়তুতো জাকে সাগি আইি বলে ডাকে।

এদিকের কাজ সেরে আমি আবার, কাকলিদের কাছে গেলাম।

ওকে বললাম–কাকলি। তোমার জীবনের কাহিনী শুনে মনটা বেশ ভারী ভারী লাগছে।

-দিদি এখনো তো কিছুই শোনেননি। এই যে আমার সঙ্গে ইনি এসেছেন? ইনি সব জানেন।

–সত্যিই তো? এতক্ষণ আমরা নিজেরাই কথা বলে চলেছি। ওঁর কথা তো কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি। ও তোমার কে?

-ইনি, আমার ননদের বড় ননদ। আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। এঁর সঙ্গেপরামর্শ করে এঁর বাড়িতে যাওয়ার নাম করে, তবেই আপনার বাড়িতে আসতে পেরেছি।

-কাউকে বলে দেবেন না তো যে তুমি আমার কাছে এসেছে?

-না, তা বলবেন না। কারণ, আমি তো রাস্তাঘাট কিছুই চিনি না। উনিই তো আমাকে নিয়ে এসেছেন রাস্তা দেখিয়ে। বলে দিলে নিজেই তো ফেঁসে যাবেন।

-তারপর কী হল? তুমি তো নবাবকে বিয়ে করে এখানে চলে এলে? তারপর?

-তারপর? প্রথমেই আমরা চলে এলাম কাবুলে। কাবুলের অবস্থা তখন, আরো খারাপ। যুদ্ধ তখন চরমে। সবদিকেই মিসাইল আর রকেটের হানাহানি। সারা রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে কেবল মৃত মানুষের ছিন্ন-বিছিন্ন দেহ। তাদের তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠেছিলো পথঘাট। তার মধ্যেই আমরা একটা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। প্রধান রাস্তা ধরে কেউ আসতে যেতে পারত না। তাই মেঠো পথের একটা রাস্তা ধরল গাড়ি। গাড়ির চাকার সঙ্গে মেঠো রাস্তার ধুলো উড়ে, আমাদের চোখ-মুখ ভর্তি হয়ে যেতে লাগল। রাস্তা যখন শেষ হল, তখন সন্ধে হয়েছে। তারপর আরো এক ঘণ্টার পথ পেরোনোর পর নবাবের বাড়ি এসে গেল। নবাবের বাড়ির লোকেরা একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল আমাকে। কিছু লোক আমার সামনে এসে বসে আমাকে দেখতে লাগল।

-তোমার গায়ে চিনি ছড়ায়নি? এখানে তো নতুন বৌ ঘরে এলে তার গায়ে চিনি ছড়াবার প্রথা? আকাশে বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে আনন্দ করার রেওয়াজ? আমার বেলায় তো তাই করেছে।

-না, আমার বেলা এসব কিছুই ওরা করেনি। অবশ্য তার কারণও আছে। রাত বারোটা নাগাদ নবাবের দাদা ঘরে এল। সঙ্গে এক মহিলা। বয়স প্রায় চল্লিশের কোঠায়। এতক্ষণ ঘরে যারা বসেছিল, তাদের সবাই এবার একে একে উঠে চলে গেল। শুধুনবাব, আমি, দাদা আর ওই মহিলা চুপ করে বসে রইলাম। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে ওই মহিলা চেঁচিয়ে উঠে, চোখ লাল করে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে একবার নবাবকে আর একবার দাদাকে কী যেন বলতে লাগল। নবাব হাত নেড়ে নেড়ে তাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি কিছু না বুঝে নবাবের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ভাবলাম উনি হয়তো নবাবের মা। আমাকে বিয়ে করেছে বলে নবাবকে বকছেন। সত্যিই তো। মায়ের হয়ত অনেক আশা ছিল ছেলেকে নিয়ে। ভালো বিয়ে দেবেন; নিজের হাতে বরণ করে ঘরে বউ আনবেন। তা তো আর হল না? তাই এত চিৎকার চেঁচামেচি।

আমি যখন এই সব ভাবছি, তখন দাদা হিন্দিতে বলল, শোন কালি। আমরা কেউ তৈরি ছিলাম না যে, নবাব এই ভাবে একটা ভিনদেশী মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনবে। কথাগুলো এমন ঘেন্নার সঙ্গে বলল যে, আমার খুব খারাপ লাগল। কেন, ভিনদেশী মেয়েরা কি মেয়ে নয়? দাদা সঙ্গের মহিলাটিকে দেখিয়ে আরও বলল-এই যে একে দেখছ? এর সঙ্গে তোমার পরিচয় হওয়া দরকার। কারণ সারা জীবন তোমাকে এর সাথেই ঘর করতে হবে। আমি মনে মনে ভাবলাম, সে তো করতেই হবে। পৃথিবীর সব বউ-ই তো শাশুরির সঙ্গে ঘর করে। আমাকেও তা করতে হবে। সেটা আবার নতুন করে বলার কী আছে?

এবার আমার চমকের পালা। দাদা আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, এ হচ্ছে নবাবের বিবি।

বিবি? নবাবের বিবি? ঘরের সব আলো মুহূর্তে নিভে গেল। আমার নিশ্বাসটাও যেন থেমে গেল। রক্ত চলাচলও বোধহয় বন্ধ হয়ে গেল। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে এল। কী বলব আমি? ঠিক শুনলাম তত? ওই বিভীষিকাময় দাদা আমাকে চুপ থাকতে দেখে আবার বলল- কেন? নবাব তোমাকে বলেনি কিছু? প্রায় দশ বছর আগে নবাবের বিয়ে হয়েছে।

না, আর কোনও সংশয় রইল না। আমি ঠিকই শুনেছি। এই মহিলা সত্যিই নবাবের বিবি। তবে আমি কে? এখানে কী পরিচয় আমার? যাকে ভরসা করে ভালবেসে, দেশ ছেড়ে, সবাইকে ছেড়ে, হাজার হাজার মাইল দূরে এসেছি, সে আমার সঙ্গে কেন এত বড় ছলনা করল? আমার সরল সুন্দর বিশ্বাসের এত বড় অমর্যাদা করল?

দাদার কথার আমি কোনও উত্তর দিতে পারলাম না। নবাবের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। গলা বুজে এল। দুচোখ ঝাপসা হয়ে এল। আমি মুখ নিচু করে বসে রইলাম।

কাকলির জীবনকাহিনীর মধ্যে, এত বড় একটা বিস্ময় আমার জন্যে যে অপেক্ষা করছে, তা আমি আগে টের পাইনি। মনে পড়ল, আমার বাবার একটা কথা। বাবা বলত–বিয়েটা হচ্ছে জীবনের একটা অঙ্গ। কিন্তু সেটাকে যদি সঙ্গ করে নাও, তবে তোমার পতন অনিবার্য। কাকলির জীবনেও ঘটল সেই অনিবার্য দুর্ঘটনা। আমার জীবনেও কি ঘটেনি তেমন কোনও ট্র্যাজেডি? ব্যর্থ হয়নি কি জীবনের চাওয়া পাওয়া? কাকলি আমার কাছে মুক্তির সন্ধানে এসেছে।

হায়রে হতভাগ্য মেয়ে, তুমি কার কাছে এসেছ মুক্তির খোঁজে? যে নিজেই জানে না তার মুক্তির পথ কোথায়। অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস।

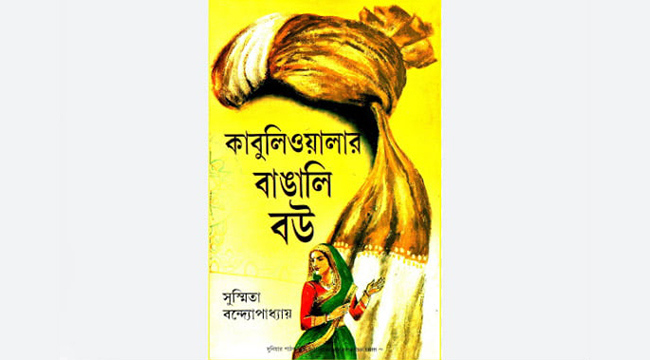

আফগানিস্তান সম্পর্কে এবং এখানকার মানুষের সম্পর্কে, ভালোলাগার বোধ গড়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালার রহমতের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু আজ সেই রহমত খানের দেশটা একটা আতঙ্কের মতো লাগে। মনে হয় এটা কিরহমতের দেশ? এই দেশেই কি থাকত রহমতের মেয়ে? কী ভীষণ অসহায়তা গ্রাস করেছে, এখানকার প্রতিটি মানুষকে। পাহাড়ের গায়ে, পাথুরে জমিতে, খোলা আকাশে সর্বত্রই যেন শুনতে পাই, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্তনাদ, শিশুদের কান্না। আরও অবাক হয়ে যাই রহমত খানের মতো মানুষের লেশমাত্র যখন কারো মধ্যে খুঁজে পাই না। তখন ভাবি-রবি ঠাকুর সত্যিই কি খুঁজে পেয়েছিলেন রহমত বলে কাউকে? নাকি সবটাই তার কল্পনা? আবার ভাবি। রহমত যে একেবারেই নেই তাও তত নয়? আমরা তার সন্ধান পাইনি। আমি হয়তো সন্ধান পেয়েছি জাম্বাজের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু কাকলি? সে কী পেয়েছে? নবাবের মধ্যে দিয়ে অন্তত রহমত খানকে পাওয়া যাবে না। ভাগ্য আজ আমাদের কোথায় এনে ফেলেছে? দুজনের বিড়ম্বনার ক্ষেত্রটা শুধু আলাদা কিন্তু কেন্দ্রবিন্দু তো ওই একটাই?

কাকলি বলেছিল–আমি বুঝতে পারিনি, আরও অনেক যন্ত্রণা অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে।

নবাবের দাদা আমাকে বলল- শুধু আজকের রাতটা, তুমি একা শোবে। একা ঠিক নয়। নবাবের বোনেরাও শোবে তোমার সঙ্গে। কাল থেকে, তুমি, নবাব ও আরানা এক সঙ্গে।

আরানা, নবাবের বিবির নাম।

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। কী উত্তর দেবো আমি? আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা করছিল না, ওই দাদাটার সঙ্গে কথা বলতে। এরপর নবাব ও আরানা ঘর থেকে চলে গেল লজ্জায় ঘৃণায় সমস্ত হৃদয় রি রি করছে। দিল্লিতে মাত্র দুটো রাত কেটেছে আমার বিবাহিত জীবনের। মাত্র দুটো দিন নবাব আমার স্বামী হয়েছে। আমি ওই দুটো দিন তাকে আপন করে পেয়েছি। তার পরেই সব শেষ হয়ে গেল। আজ আমার শ্বশুরবাড়িতে প্রথম রাত। পৃথিবীর সব কিছু ঠিক আছে। আকাশে রাতের অন্ধকার আছে। উজ্জ্বল তারাদের দীপান্বিতা আছে। আর আছে একফালি চাঁদ। আমিও বেঁচে আছি। আমার নাড়ি গতিময়। চিন্তাধারা চলমান। শুধু সে আজ আমার পাশে নেই, যার জন্যে ঘরের নিরাপদ জীবন ছেড়ে পা বাড়িয়েছিলাম অজানা অচেনা পথে। ভোরের দিকে একটু ঘুম এসেছিল। হঠাৎ ঘরে কিসের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম সামনে দাঁড়িয়ে আরানা আর তার স্বামী নবাব। নবাব আমাকে বলল, কাকলি ওঠো। আরানা তোমাকে জল এনে দিচ্ছে। তুমি স্নান করে ড্রেস করে বসো। এখুনি সবাই তোমাকে দেখতে আসবে। আর হ্যাঁ, তোমার কাছে যে টাকা আমি রেখেছি, সেই টাকাটা আরানার কাছে দাও। ও রেখে দেবে।

-কেন? আমি কি টাকা রাখতে পারি না? নাকি ও আমার থেকে ভালো হিসেব জানে! আর তাছাড়া আমার যখন টাকার দরকার পড়বে–তখন কি তোমার বিবির কাছে চাইতে যাব? ভীষণ শ্লেষ মিশিয়ে কথাগুলো বললাম আমি। আফগানিস্তানের মাটিতে এই আমার প্রথম প্রতিবাদ। নবাব কী বুঝল কে জানে। আর কিছু বলল না। তারপর সারাদিন ধরে বহু লোকজন আমাকে দেখতে আসতে লাগল। আমি যেন সিনেমার ছবি বা ওই ধরনের কিছু। রাত নটা বাজে। ঘর এতক্ষণে খালি হল। তারপর দেখলাম আরানা বিছানা করছে। বেশ চওড়া বিছানা। তাতে পর পর তিনটে মাথার বালিশ রেখেছে। খানিক বাদে নবাব আমাকে শুতে ডাকল। সে বিছানায় গিয়ে ঠিক মাঝখানে শুয়ে পড়েছে। আরানাকেও ডাকল।

আমি প্রশ্ন করলাম–ও আমি আর তুমি একসঙ্গে শোবো?

–হ্যাঁ! নিশ্চয়ই। আরানাও তত আমার বিবি! এখানে না শুলে সে আর কোথায় যাবে?

–নবাব, তুমি কী বলছ? আমি কিছুতেই পারব না এইভাবে একসঙ্গে শুতে। এই সব নোংরামোতে তোমরা অভ্যস্ত। কিন্তু আমার শিক্ষা, আমার কালচার এসবের সঙ্গে পরিচিত নয়। আমি প্রাণ থাকতেও আমার লজ্জা আর এক জনের সামনে বেআবরু করতে পারব না। স্বামী-স্ত্রীর একান্ত গোপনীয়তার মাঝে অন্য কেউ আসতে পারে না। সেই রাতে নবাব ও আরানা একসঙ্গে শুয়ে পড়ল। আমি একটু দুরে। গিয়ে ওদের দিকে পিছন করে শুয়ে পড়লাম। ঘুম কি আসে? আমার একান্ত মানুষটা পাশেই শুয়ে আছে অন্য জনের বাহুতে। অসম্ভব। অশালীন। কল্পনারও অতীত। জীবনে এমন পরিস্থিতির কথা কি কখনো স্বপ্নেও ভেবেছি? তারপর কাকলি কাঁদতে কাঁদতে, অস্ফুটে বলল–সেই রাতে নবাব আমার সামনেই আরানার সঙ্গে…… কথাটা শেষ করতে পারে না কাকলি। ভেঙে পড়ল কান্নায়।

সকালে কাকলি বিদায় নিল। কিন্তু সারাদিনের সব কাজের মধ্যেও কাকলি একবারও আমার মনের থেকে বিদায় নিতে পারেনি। অবসাদ ও ক্লান্তির মধ্যে দিয়ে দিনটা শেষ। আমার মেজো জা বলল, খাবার দেবো? আমার জা আমাকে, আগলনাওয়ে বলে ডাকে। আমার স্বামীকে ওরা আগল বলে। আগল অর্থাৎ দাদা, আর নাওয়ে মানে নতুন বউ। আগলের নতুন বউ বলে আমি ওদের আগলনাওয়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

জীবনে বহু জায়গায় আমি ঘুরেছি। কিন্তু এই দেশটার সবই যেন কেমন অচেনা। যেদিন প্রথম আমি এখানকার ঘরবাড়ি দেখলাম সেদিন ভাবতে পারিনি বাড়ি এমন হয়। প্রথম যখন গজনীতে জাম্বাজের এক ভাগ্নে রফিক খুরিয়ের বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম খুরিয়ে মানে ভাগ্নে, সেদিন তাদের বাড়ি দেখে অবাক হলাম। বাড়ির সদরে একটা বিশাল লোহার গেট। এত বড় গেট একটা বাস অথবা লরি অনায়াসে সেই গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। বাড়ির দেওয়াল, ঘর, মেঝে, সব মাটির। কাবুল শহর ছাড়া সর্বত্র মাটির বাড়ি। পঞ্চাশ বা ষাট ইঞ্চি চওড়া দেওয়াল। দেওয়ালের কোল ঘেঁসে সারি সারি ঘর। গুনে দেখলাম। মোট আটখানা ঘর আছে। আর তার সঙ্গে লাগোয়া লম্বা বারান্দা। বারান্দা থেকে নেমে অনেকটা গেলে ঠিক উঠোনের মাঝখানে একটা ঘর। আর উঠোনের বাঁদিকে একদম কোনার দিকে চারটে গরু দাঁড়িয়ে আছে। রান্নাঘরের ডানদিকের কোনায় একটা পাতকুয়ো। একজন অতি সুন্দরী বয়স্কা মহিলার ডাকে আমি ফিরে তাকালাম। মহিলার পরনে ঘাগরা চোলির মতো পোশাক। মাথায় কালো রংয়ের খুব বড় দোপাট্টা ঘোমটার মতো করে দেওয়া। মহিলাটি প্রথমে আমার সঙ্গে হ্যান্ডসেক করলেন। পরে আমাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে দুগালে দুটো চুমো দিলেন। তারপর আমার হাত ধরে মনের আনন্দ প্রকাশ করলেন। একটি বারো তেরো বছর বয়সের মেয়ে খানিকটা চিনি নিয়ে এসে আমার ওপর ছড়িয়ে দিল। সিদিক হচ্ছে রফিক খুরিয়ের ছেলে। সে আমাকে আপ্যায়ন করে বলল–কি খেতে চাও বলো?

–এখন আমি কিছু খাব না। কথা বলতে বলতেই পরপর আরো চারজন মহিলা এলেন। দুজন আমার বয়সী, আর দুজন আমার থেকে ছোট বলে মনে হল। আর এল একটা বছর বারো তেরোর মেয়ে। সবাই ওই, প্রথম মহিলার মতো করে চুমো দিয়ে আমাকে স্বাগত জানাল। তারপর ওরা আমাকে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসতে বলল।

দরজা দিয়ে ঢুকে মনে হল, ঘরেই ঢুকলাম। কিন্তু না! ওই ঘরটার দিকের কোণ দিয়ে একটা দরজা আর ডান দিকের কোনা দিয়ে একই রকম আর একটা দরজা। আমাকে বাঁদিকের দরজা দিয়ে ঢুকতে বলল। ভিতরে ঢুকে দেখলাম, ঘরের আসবাব বলতে আছে–এক বিশাল তোশক। আর তার ওপর সারি সারি তাকিয়া। সেগুলো পাতা দামি কার্পেটের ওপর। সমস্ত ঘর জুড়েই আছে দামি ফরাসি কার্পেট। উত্তর দিকের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে, পশ্চিম দিকের দেওয়ালে পিঠ করে বসলে ঠিক তার নাক বরাবর একটা জানালা আছে। চওড়ায় ও লম্বায় প্রায় আড়াই মিটার। আমি সেই জানালার কাছে গিয়ে বসলাম। জানালা দিয়ে রান্নাঘরটা দেখা যাচ্ছে। ওই ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেই আন্দাজ করলাম ওটাই রান্নাঘর। আমি বুঝতে পারলাম, ওরা আমার জন্যেই কিছু খাবার করছে। এখানে বৌ আর আইবুড়ো মেয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই। তবু কিছু বৌ আছে, যারা একদম চাপা পায়জামা পরে এবং পা অব্দি কামিজ পরে। এসব আগেই জাম্বাজের কাছে শুনেছি। এখন চাক্ষুস দেখছি। সত্যিই বোঝা দায় কোনটা মেয়ে আর কোনটা বৌ। চাপা পায়জামা পরা কাউকেই এখানে দেখতে পাচ্ছি না। সবাই ঢোলা পায়জামা ও হাঁটু অব্দি কামিজ পরেছে। ওদেরই মধ্যে একজন একটা কানা উঁচু কাঁচের প্লেটে; আমার জন্যে চারটে ডিম পোচের মতো রান্না করে এনেছে। পোচগুলো ঘিয়ের মধ্যে ডুবে আছে। সেই ঘি আর পোচ ভর্তি প্লেটটা আমার সামনে রাখল। আর একটা কাঁচের জামবাটিতে রাখল লস্যির মতো কিছু। দেখে প্রথমে সেটা লস্যি বলে মনে হলেও খেতে গিয়ে বুঝলাম ওটা আদৌ লস্যি নয়; মাখন ভোলা দইয়ের জল মাত্র। এবার আরও অবাক হলাম, ওদের রুটি এবং রুটি রাখার পাত্র দেখে। একটা বড় প্লাস্টিকে মোড়া, বিশাল বড় বড় গোল রুটি। সবাই হাত নেড়ে আমাকে খেতে বলল। আমি বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম সেই রুটির দিকে। খাওয়া তো দূরের কথা, কস্মিনকালে কোনোদিন এমন অদ্ভুত রুটি দেখেছি বলেও আমার মনে হয় না। আমি নিজেকেই নিজে বিদ্রূপ করলাম। আমার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল। হায়রে হতভাগ্য মেয়ে! নিজের অজান্তে নিজেকে, এ তুমি কোন জীবনের সঙ্গে জড়ালে? এই জীবনই যদি তোমার কাম্য ছিল তবে সভ্যতার আলোয়, নিজেকে কেন তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলে? কেন নিঃশ্বাসে টেনে নিয়েছিলে সেই সংস্কৃতির হাওয়া? বেশিক্ষণ ডুবে থাকতে পারলাম না। আমার ডাক পড়ল বাইরে থেকে। গাড়ি তৈরি। কেবল আমার যাওয়ার অপেক্ষা। আমি সবার সাথে একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিলাম। বারান্দা দিয়ে হেঁটে সামনের সেই বিশাল গেটটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এক নতুন অভিজ্ঞতা সঙ্গী করে আবার এগিয়ে চললাম। গাড়ি এবার পাকা রাস্তা নয়, সম্পূর্ণ কাঁচা রাস্তা ধরে ছুটে চলল। রাস্তার দুধারে, একটু তফাতে তফাতে সারি সারি বাড়ি। রাস্তার পাশেই লাগোয়া জমিতে আলু, পেঁয়াজ গাজরের চাষ, কয়েকটা তামাকের ক্ষেতও দেখলাম। তরমুজ, শশা, কুমড়ো এসব তত সর্বত্র। আর দেখলাম, সারি সারি আঙুরের ক্ষেত। আর তারই সঙ্গে হাত দশেকের মতো তফাতে তফাতে আপেল গাছ। গেরুয়া মাটির পথ ধরে গাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। কখনো অনেকটা উপরে উঠছে আবার কখনো নিচের দিকে নামছে। এই ভাবে এক ঘণ্টা চলার পরে, চোখে পড়ল একটা বিশাল ড্যাম। চওড়ায় ড্যামটা গঙ্গার মতো হবে। লম্বায় কতটা বলতে পারব না। এখান থেকে আরো এক ঘণ্টা পথ পেরোলে তবেই আসবে, জাম্বাজদের গ্রাম।

জাম্বাজদের দেশে একমাত্র রাজধানী কাবুলের সঙ্গেই বিদ্যুতের দোস্তি আছে। রাজধানী পেরিয়ে দশমাইল দূরে যখন এসেছি তখন দেখলাম, লাইট পোস্ট আছে বটে, তবে লাইন ও লাইট কোনোটাই নেই। পোস্টগুলো যেন জানান দেয়, ভুল বুঝো না? একসময় আমি, এই গ্রামে গ্রামেও ঘুরে বেড়াতাম। কিন্তু আজ আর আমি এসব গ্রামে আসি না। এদের সঙ্গে বর্তমানে আমার কোনও দোস্তি নেই।

হঠাৎ, কী একটা চিৎকারে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সবাই কি যেন বলতে বলতে আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে দৌড়ে আসছে। শুধু এইটুকুই বুঝলাম ওরা জাম্বাজ জাম্বাজ বলে দৌড়ে আসছে।

গাড়ি আবার আর একটা সেইরকম বিশাল লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। দাঁড়ানোর পরেই জাম্বাজ নিচে নেমে গেল। এবার আমাকে নিয়ে ওই গেট দিয়ে গাড়ি ভিতরে ঢুকল। এতক্ষণ যে গাড়ি চালাচ্ছিল এবার সেও নেমে গেল। গাড়িতে তখন আমি একা। দেখতে দেখতে বাড়ির উঠোন লোকে লোকারণ্য। তার মধ্যে থেকে এক মহিলা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। গাড়িতে উঠেই, সে আমার ওপর কিছু চিনি ছড়িয়ে দিল, তারপর আমার হাত ধরে নিচে নামলো। এবং ভিড় ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল।

একটু পরেই শুনতে পেলাম মেসিনগানের আওয়াজ। আমি ভয়ে চমকে উঠলাম। আমি যে ভয় পেয়েছি, সেটা ওই মহিলা বুঝতে পারলেন, এবং বাইরে গিয়ে এক ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে এলেন। এক মুখ ভর্তি দাড়ি নিয়ে একজন চোখ কানা ভদ্রলোক আমার সামনে এসে বললেন-বেটি ভয় পেয়ো না। বাড়িতে বৌ হয়ে এসেছ বলে সবাই আনন্দে আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ছে। আমাদের এখানে বাজি পাওয়া যায় না। তাই সবাই বন্দুকের গুলি চালিয়েই আনন্দ প্রকাশ করে। ওদের ওই বন্দুকের একটা গুলি যদি সেদিন আমার হৃৎপিণ্ডটাকে ভেদ করে বেরিয়ে যেত, তবে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মোকাবিলা আমাকে করতে হয়েছে; অন্তত তার থেকে মুক্তি পেতাম। এরপর শুরু হল আমার শ্বশুরবাড়ির ঘর করা। আমার শ্বশুররা তিন ভাই। বড় এবং মেজো মারা গিয়েছেন। ছোট ভাই বেঁচে আছেন। আমার শ্বশুর ছিলেন মেজো। তিনি কলকাতাতেই দেহ রেখেছেন। শুনেছি গোবরাতে তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। ছোটভাই আসাম খান। তার দুই বিবি। পাবলু বড়। ছোট নাসিরা। দুই সতীনে একই সঙ্গে একই বাড়িতে থাকে। স্বামী পালা করে বৌদের ঘরে যায় দুদিন করে পালা পরে। বড় বৌয়ের দুই মেয়ে, ফৌজি ও গুলাপি, এক ছেলে সুলতান। ছোট বৌয়ের পাঁচ ছেলে, দিনার, আলিখেল, কুলিই, গুড়াই ও ইসলাম। আর পাঁচ মেয়ে। কাফুই, সায়েস্তু, গোল পরী, অন্যদের নাম মনে পড়ছে না। জ্যাঠা শ্বশুরের প্রথম পক্ষের বৌ মারা গেছে। তার এক মেয়ে সামালা, এক ছেলে আদ্রামান। দ্বিতীয় পক্ষের বৌ বর্তমান। তার দুই ছেলে, আদম ও জারখান। আমার শ্বশুরের চার ছেলে, জাম্মাজ, কালা, মুশা ও শাওয়ালি। এক মেয়ে গুনচা। বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

অবশ্য, আমরাও চার ভাই বোন। আমি আমার বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান। আমার পর তিন ভাই। আমার বাবারাও তিন ভাই। বোন দুজন। আমার শ্বশুরের বোন একটা। আমার বাবা ডিফেন্সে সার্ভিস করেন। আমার শ্বশুরবাড়ির কেউই চাকরি বারি করে না।

যে সময়, একবার চলে যায় তা আর ফিরে আসে না। দিন যায়, রাত আসে। এই দিন-রাতের আসা যাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমার নিত্যদিনের জীবন কেটে যায়। এখন আমি আর শ্বশুরবাড়িতে নতুন নই। আমার একুত্রিশ বছর বয়সের সঙ্গে আরো ছমাস যোগ হয়েছে। আর ছমাস গেলে, আমার বত্রিশ বছর পূর্ণ হবে। আস্তে আস্তে আমি ওদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। তাই সবার আগে দরকার হল ওদের ভাষাটাকে আয়ত্তে আনার। আমি যখন ওদের ভাষাকে আয়ত্তে এনে সবাইকে আপন করে নিতে চলেছি ঠিক এইরকম একটা সময়ে, আমাকে বিয়ে করার অপরাধে জাম্বাজকে পরিবার থেকে আলাদা করে দিল। ওর ছোট চাচা, আসাম-খান মানুষটা ভারী অদ্ভুত। টাকা খরচের ভয়ে তিনি তার মৃত ভাইয়ের ছেলেদেরও অবিবাহিত জীবন যাপনে অভ্যস করিয়েছেন। মেপে মেপে খাবার দিতেন। বছরে একবার জামা প্যান্ট দিতেন, তাও আবার চাচার পরা পুরনোগুলো। এমন অবস্থায় আলাদা হয়ে বরং ভালোই হয়েছে।

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ওদের এই পরিবেশের মধ্যে থেকে আমিও একটু একটু করে ওদের মতো হয়ে যাচ্ছি। এক সভ্য জগতের শিক্ষিতা মেয়ে আমি ধীরে ধীরে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছি। একে একে আমার স্ট্যাটাস, আমার অহং, আমার আভিজাত্য, সমস্ত বিসর্জন দিতে লাগলাম। মিশে যেতে লাগলাম ওদের মধ্যে। সাল, মাস, বার, তারিখ–এসব আস্তে আস্তে মুছে যেতে লাগল মন থেকে। খবরের কাগজ, টিভি, রেডিও কিছুই তো এখানে নেই। তাই কিছু জানার উপায়ও নেই। এখানে বারকে বলে, এক সাম্বা, দু সাম্বা, ছ সাম্বা। এরা কেউই রান্নার পদ্ধতি জানে না। আলু-পেঁয়াজ, টমেটো ছাড়া অন্য তরিতরকারি কেউই চেনে না। মাংসের স্টুয়ের মতো বানিয়ে তাতে রুটি ছিঁড়ে দিয়ে দুধ রুটির মতো করে ভিজিয়ে তারপর খায়। স্টুকে এখানে সুরুয়া বলে। পানীয় বলতে আছে ব্ল্যাক ও গ্রিন টি, কিসমিস ও লজেন্স মুখে রেখে চায়ের সিপ করে। শিক্ষা ও সভ্যতার আলো থেকে আফগানিস্তানের অধিকাংশ মানুষ আজ বঞ্চিত। প্রায় সতেরো বছর ধরে এদেশে যুদ্ধ হচ্ছে। সাধারণ মানুষ স্পষ্টতই ভীত ও সন্ত্রস্ত। প্রত্যেকটি দিন বিভীষিকাময়। আমাদের দেশের শিশুরা সরস্বতীর কাছে হাতেখড়ি দিয়ে কলম ধরে। আর এদেশের শিশুরা শপথ করে বন্দুক হাতে তুলে নেয়। দেশের অবস্থা খুবই শোচনীয়। ডঃ নাজিবুল্লার সৈন্যরা রাশিয়ানদের নিয়ে হেলিকপ্টারে করে এসে একের পর এক গ্রামে বোমা ফেলে যাচ্ছে। কারো বাড়িতে আলো জ্বেলে রাখতে পারে না। কোনও বাড়িতে অনুষ্ঠান হলে, অন্ধকারেই তা সমাধা করতে হয়। দেশের সর্বত্র মাইন পোঁতা আছে। যেখানেই পা দেবে, সেখানেই মৃত্যুর পরোয়ানা। রাতের নির্জনতায় বারান্দায় এসে দাঁড়ালে অনবরত শোনা যায় কামানের আওয়াজ। বাতাসে বারুদের গন্ধ। অন্ধকার, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও আতঙ্কের রাত পোহাতেই দেখা দেয় আর একটা দিনের সূর্য। এখানে যুদ্ধ সমাপ্তি বোধহয় কোনদিনও হবে না। গণতন্ত্র জিন্দাবাদ প্রতিধ্বনিত হবে না। পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছড়িয়ে থাকা মানুষগুলির মুখে কেউ দেখবে না শিশুর মতো সরল হাসি। আনন্দে উদ্ভাসিত হবে না কারুর মুখ। ১৯৮৯-এর শেষে জাম্বাজের এক চাচা গফর খান তার ছেলেকে নিয়ে চোরাপথে নিজের লিরি নিয়ে মাল আনতে যাচ্ছিল আঙ্গুরহাটা বলে একটা শহরে। আঙ্গুরহাটা পাকিস্তানের বর্ডার। এই আঙুরহাটা যাওয়ার রাস্তা আগে রাশিয়ান তথা নজিবুল্লার কজায় ছিল। পরে মুজাহিদরা ওদের হঠিয়ে দিয়ে এই রাস্তাগুলো দখল করেছে। এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় গফর খানের লরির চাকা পড়ল মাটিতে পুঁতে রাখা মাইনের ওপর।

বাড়িতে খবর এল। আমরাও শুনলাম। গ্রামের লোক কেঁদে আকুল। আমিও তো মানুষ! তাই সবার কান্নার সঙ্গে আমিও কেঁদেছি। সবাই তখন গাড়ি নিয়ে গফরের উদ্দেশে রওনা দিল। পরের দিন সকালে সবাই ফিরে এল হাসি মুখে। সঙ্গে গফর ও আম্মাজান। তাদের যে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাওয়া যাবে এ কথা কেউ ভাবেনি। এদেশে পদে পদে এরকম মৃত্যু ফাঁদ পাতা। কোথাও রাশিয়ান ও নাজিবের দাপট, আবার কোথাও বা মুজাহিদদের। সব মিলিয়ে এক অদ্ভূত পরিস্থিতি এ দেশটায়। যে কোনও সভ্য দেশের সাধারণ লোকজন নিরস্ত্র। আর এদেশে সবার ঘরেই অস্ত্র মজুত। সর্বত্র পোঁতা আছে ভয়ঙ্কর মাইন। গফর খানের গাড়ি পড়েছিল সেই মাইন পাতা এক প্রান্তরে। শেষ পর্যন্ত আল্লাই তাকে রক্ষা করেছেন। নবজন্ম হল গফর খান ও আম্মাজানের। শুধু সাধের গাড়িটি রইল না। এই ঘটনা যখন ঘটেছে ঠিক সেই সময় আমি খুব অসুস্থ। আমাকে ডাক্তার দেখানো খুব জরুরি। কিন্তু কাছেপিঠে কোথাও ডাক্তার নেই। ডাক্তার দেখাতে গেলে যেতে হবে, মুশখেল বলে একটা শহরে। তবে সেখানে পাশ করা কোনও ডাক্তার নেই। বই দেখে ওষুধ দেয়। এই ঘটনার অনেক পরে আমি ওষুধের দোকান করেছি। ঠিক হল, সেই ডাক্তারের কাছেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু সবাই ভয় পাচ্ছে মুশখেলে যেতে। কারণ মুশখেল ও আমাদের গ্রাম শেরাকালার মাঝখানে পড়ে একটা প্রকাণ্ড মাঠ। কম করেও চারটে গড়ের মাঠের সমান। সেই ময়দান পেরিয়ে যাওয়া মানে, মৃত্যুর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া। কারণ হেলিকপ্টারে সবসময় রাশিয়ান সৈন্যরা গ্রাম পাহারা দেয়। কোনও গাড়ি দেখলেই, হেলিকপ্টার তখনি নিচে নেমে আসবে। এবং সন্দেহজনক মনে হলেই গুলি করে মেরে ফেলবে। কোনও অজুহাতই চলবে না। যাত্রীদের কারুর কাছে যদি মেশিনগান থাকে তাহলে আর রক্ষে নেই। এদিকে মেসিনগান না নিয়ে গেলেও বিপদ। যদি বাঘ বা অন্য জন্তু আসে? চোর পিছু নেয়?

ভয়ে সবাই যখন পিছু হটে গেল, তখন জাম্বাজ বলল,-তোমাদের কারুর যাওয়ার দরকার নেই, আমি নিজেই নিয়ে যাব। মস্ত একটা ট্রাকটর ইঞ্জিনের শব্দ তুলে যখন থরথর করে কাঁপছিল, আমি তখন সালোয়ার কামিজ পরে বাইরে বেরোলাম। কনকনে শীতের দাপটে গায়ে একটা শালও জড়ালাম। দরজা খুলে বাইরে আসতেই, এক ঝলক কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আমার মুখে এসে যেন সজোরে ধাক্কা মারল। হাসিমুখে মাথার ফ্যাকাশে খয়েরি চুল ঠিক করতে করতে আবু আমার সামনে এসে বলল, আমিও যাবো। আবু, জাম্বাজের জেঠিমা আর এলো জাম্বাজের জ্যাঠতুতো বৌদি। উঠে বসলাম আমরা। একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে এগোল ট্রাক্টর। আবু আর বৌদির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম আমি। গাড়ি চলল ফটকের মস্ত গেট পেরিয়ে। আঁকুনি দিয়ে, এপাশে, ওপাশে হেলে গাড়ি এবার চারদা গ্রামের পথ ধরল। মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখা যাচ্ছিল সশস্ত্র মুজাহিদ সৈন্যদের। বন্দুক তুলে চিৎকার করে বলছিল-মুসলমান? নাকি কাফের? কিন্তু জাম্বাজ অতি দক্ষতার সাথে, দুর্বোধ্য কী সব বলে গাড়ি হাঁকিয়েই চলল। চারদা গ্রাম পেরিয়ে আরও পশ্চিমে বাঁহাতের কোনার দিকের কটুয়াল গ্রাম ছাড়িয়ে আমরা ময়দানে ঢুকলাম।

জনহীন, সুনসান রাস্তা বা ময়দান। তীব্র উত্তেজনা সত্ত্বেও নিপুণভাবে গাড়ি নিয়ে ছুটে চলেছে জাম্বাজ। এক ভয়ঙ্কর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। যেন এক অতল গহ্বর আমাদের গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে। মাইল পাঁচেক এগিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ ট্রাক্টরের গর্জন ছাপিয়ে একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আবু ও বউদি মেসিনগানটা রেখে তার ওপর আমাকে চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়তে বলল। জাম্বাজ ফুল স্পিডে গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে চলল। তবুও হেলিকপ্টারের সঙ্গে পারবে কেন? হঠাৎ একটা কপ্টার আমাদের গাড়ির রাস্তা রুখে দাঁড়াল। আমার পালস রেট দ্রুত থেকে দ্রুততর হল। দেশের যুদ্ধের সামগ্রিক অবনতির একটা মানচিত্র আমার চোখের সামনে। বউদি কেঁদেই চলেছে। আবু হঠাৎ চুপ হয়ে আশঙ্কায় সময় শুনছে। জাম্বাজ পিছন ফিরে আমাদের দিকে তাকাল আমি উঠে বসে ওকে দেখছি। ওর দুচোখ জল টসটস করছে। বুকফাটা আর্তনাদের সঙ্গে একটাই কথা বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে–আবু, আমাকে যদি ওরা মেরে ফেলে, তবে পাগলিকে তোমরা অবশ্যই তার দেশে পাঠিয়ে দেবে।

এবার আমি কান্নায় ফোঁপাতে লাগলাম। গলাটা বুজে এল। কিছুই আমি জাম্বাজকে বলতে পারলাম না। আবু ও বউদি চুপ করে কেবল দেখতে লাগল আমাকে। এগিয়ে আসতে লাগল রাশিয়ান সৈন্যরা। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর হঠাৎ দৌড়ে ধেয়ে এল। ওদের মুখগুলো নিষ্ঠুরতা আর আক্রোশে ভরা। একজন সৈন্য চিৎকার করে জাম্বাজকে বলল–কোথায় যাচ্ছো।

জাম্বাজ উত্তর দিল, মুশাখেলে যাচ্ছি। আমার বিবি ভীষণ অসুস্থ। তাই ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছি। ততক্ষণে আমি ফের শুয়ে পড়েছি। গোটা চারেক সৈন্য ঘিরে ধরল আমাদের। আমার বুকের ভিতর ভয়ানক কাঁপুনি। এবার ওরা নিশ্চয়ই জাম্বাজকে মেরে ফেলবে। শেষ হয়ে যাবে আমার জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া, সুখ, ভালবাসা। এই রাশিয়ান সৈন্যদের হামলার মুহূর্তে বুঝলাম, জাম্বাজকে আমি কতখানি ভালবাসি। ওর পরিবর্তে যদি আমাকে মেরে ফেলে, তবেই আমি শান্তি পাব। সৈন্যদের আর একজন রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করল- তুই কি মুজাহিদ?

না আমি মুজাহিদ নই। আমি হিন্দুস্থানে থাকি। আমার বিবি হিন্দুস্থানি। মাস দুয়েক হল বিবিকে আমাদের দেশ দেখাতে এনেছি। আর পনেরো দিন বাদেই চলে যাব।

সৈন্যগুলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। কিছুক্ষণের জন্যে আমরা সবাই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছি। সৈন্যরা খুঁটিয়ে আমাদের আপাদমস্তক দেখে বলল-আমস আছে সঙ্গে?

-না, আমরা মুজাহিদ নই। আর্মস কোথায় পাব?

–সত্যি নাকি মিথ্যে?

–না মিথ্যে না। আপনারা সার্চ করতে পারেন।

না। সেদিন তারা জাম্বাজের ওপর গুলি চালায়নি। একটা বিজয়ের হাসি হেসে জাম্বাজ আবার গাড়ি স্টার্ট দিল। এবার আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবলাম এই রক্তক্ষয়ী দিন কবে শেষ হবে? নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষগুলো কি শান্তির সন্ধান কোনোদিনও পাবে? যুদ্ধ-শান্তির প্রতিশ্রুতি কি কেউ তাদের দেবে? আমাদের গাড়ি ততক্ষণে একটা ডাক্তারখানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালাম। সামনেই দেখতে পেলাম একটা ছোট ওষুধের দোকান।

জাম্বাজ আমাদের নিয়ে ডাক্তারখানার কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ডাক্তার সোৎসাহে অভিনন্দন জানালেন। ভেতরে গিয়ে বসতে বললেন। মেয়েদের বসার জায়গা ভেতরেই। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ডাক্তার এলেন। একটু ভারী চেহারা। মুখ ভর্তি দাড়ি। মাথার চুল কাধ পর্যন্ত নেমেছে। চোখ দুটো বেশ বড় বড়। পরনে একটা সাদা খান ড্রেস। গায়ে একটা কালো রংয়ের বড় শাল। বয়স হবে আটত্রিশ কি চল্লিশ। কোনও ডাক্তারসুলভ অঙ্গভঙ্গি নেই। অতি সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার। সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন-কী হয়েছে? তার দৃষ্টি জাম্বাজের মুখের ওপর।

জাম্বাজ বলল, ডাক্তারসাব আমার বিবি হিন্দুস্থানি। মনে হয় এখানকার জল হাওয়া ওর সহ্য হচ্ছে না। তাই কিছু খেতে পারে না। বমি হয়। মাথা ঘোরে।

ডাক্তার একটা স্টেথিসকোপ আমার পেটে লাগিয়েই তুলে নিলেন এবং বললেন–বুঝেছি, জন্ডিস হয়েছে। আমি ওষুধ দিচ্ছি। সব সেরে যাবে। কথা শেষ করে তিনি বাইরে চলে গেলেন।

আবু বলল-দেখলে তো কত বড় ডাক্তার? দূরবীন লাগিয়েই বুঝতে পারল তোমার কী হয়েছে। এখানে স্টেথিসকোপকে দুরবীন বলে।

আমি হতবাক। এ কোন দেশে এসেছি আমি? বমি ও মাথা ঘোরা বা খেতে পারি না বলে পেটে স্টেথো? জীবনে শুনিনি পেটে স্টেথো দিয়ে দেখে।

জাম্বাজ ইতিমধ্যে ওষুধ নিয়ে ভেতরে এল। একটা সরু তিন ইঞ্চি কৌটোয়, খান দশেক গোল চাকার মতো বড় বড় বড়ি। নাম ক্যালসিয়াম স্যান্ডোজ উইথ ভিটামিন সি আর এক শিশি ব্লড বিল্ডার ভিটামিন বি, বি, বি, ট্যাবলেট পাঁচশো এমজি। আরো দু একটা প্যাকেটও আছে।

আমি ওষুধ দেখে আঁতকে উঠলাম। এ করেছে কি? আমি জানি আমার জন্ডিস হয়নি। আর হলেও এই কি তার ওষুধ? এ তো মানুষ মারার ফাঁদ! সবাইকে তা হলে এই ধরনের ওষুধই দেয়? কোনও রোগ যদি তাদের নাও থাকে; তবে এই ধরনের ওষুধ খেলেই তো রোগ হতে বাধ্য। এই রকমই সৃষ্টি করা রোগ হয়েছিল গুলগুটির ছেলের। মাত্র তিন বছর বয়স, এই বয়সেই তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়েছিল। দিন দিন তার পেট ফুলে উঠতে লাগল। কোটরাগত চোখ দুটো আরও কোটরাগত হল। হাত ও পা রোগা লিকলিকে। মুখটা ফ্যাকাশে। কিন্তু ডাক্তার যা ওষুধ দেয় তাতে রোগ সারে না। বরং বেড়ে যায়। গুলগুটির স্বামী তখন কুয়েতে। ছেলেকে ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে কে? আসাম চাচার হাতে তখন সমস্ত সংসারের ভার। সুতরাং ডাক্তার দেখাবার জন্যে তার কাছেই হাত পেতে দাঁড়াতে হবে। চাচার বড় বৌ পাবলু তখন সংসারের প্রথম মহিলার স্থানে। হিন্দুস্থান থেকে যে সব টাকা সংসারের জন্যে আসে, তার বেশির ভাগ টাকাই চলে যায় পাবলুর বাপের বাড়ি। তায় এ সব উটকো ঝামেলা। সংসারে বাড়তি খরচা হওয়াটা তার কাছে ঝঞ্ঝাট বলে মনে হয়। অসুখ-সুখ না হয়ে বরং মরে গেলেই পাবলুর শান্তি। অন্তত বাড়তি খরচার হাত থেকে সে বেঁচে যায়। তবুও লোক লজ্জার ভয়ে একদিন কিছু ওষুধ এনে দিয়েছিল। অবশ্যই ওই মুশখেলের ডাক্তারের থেকে। সকাল থেকে রাত অব্দি এগারো দাগ ওষুধ খাইয়েছিল ওই তিন বছরের বাচ্চাটাকে। পরের দিন বিকেলে সূর্য যখন ঢলে পড়েছে পশ্চিমে, দিনের শেষ আলোটুকু ছুঁয়ে আছে পাহাড়ের মাথায়, মাঠের গরুগুলো গোয়ালে ফিরে আসছে, পাখিরা কিচির-মিচির ধ্বনি তুলে বাসার দিকে ডানা মেলেছে। ঠিক এমনি একটা সময়ে গুলগুটির ছেলে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। মা তখন তাকে নিজের বুকের দুধ পান করাচ্ছিল। ছেলের মাথায় মায়ের স্নেহের অতি আদরের একটা হাত চলাফেরা করছিল।

ঠিক সেই সময় জ্যাঠ শাশুড়ি আবু এসে বলল–কাকে দুধ খাওয়াচ্ছ?

গুলগুটি বুঝল তার ছেলে তাকে, মা বলে কোনোদিন আর জড়িয়ে ধরবে না। তখন সে ছেলেকে কোল থেকে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর স্থিরভাবে নিস্তব্ধ পায়ে ঘর থেকে বাইরে চলে গেল।

আসাম খান সেই মৃত বাচ্চাটাকে নিয়ে গিয়ে কবর দিয়ে দিল। পরের দিন সকালে, আসামের ছোট বৌ নাসিরা এসে বলল-তোমার ছেলে তো মরে গেছে ওই ওষুধগুলো তুমি আর কি করবে? ওগুলো আমাকে দাও। আমি আমার ছেলেকে খাওয়াব। ওষুধগুলো নিয়ে এসে নাকসিরার সদ্যোজাত শিশুকে খাওয়াতে লাগল। ওই ওষুধের প্রতিক্রিয়া সদ্যোজাত শিশুটি সহ্য করতে পারল না। একটা পা তার পুরোটাই বেঁকে গেল। খোঁড়া হয়ে গেল সে চিরদিনের মতে, ডোজ কম ছিল বলে প্রাণে বেঁচে রইল। মাসখানেক পরে, পাবলুর বড় ছেলে সোলেমান অসুখে পড়ল। বারো বছর তার বয়স। সোলেমানের রোজ জ্বর হয়। কিছু খেতে পারে না। বমি হয়। বমির সঙ্গে রক্ত পড়ে। পাবলু কেঁদে কেটে বাড়ি মাথায় করল। এবার কিন্তু মুশখেলের ডাক্তারের ওপর নির্ভর করল না। সোজা পাকিস্তানে নিয়ে গেল। সোলেমানের বাবা তো বাড়িতেই আছে ভাবনা কি। মাও তো, সংসারের সবাইকে বঞ্চিত করে বেশ পয়সা জমিয়েছে। কিন্তু আল্লার মার দুনিয়ার বার। বাবা ও মায়ের পাপের ফল ভোগ করল ছেলে। পাকিস্তানের ডাক্তার সোলেমানকে ফেরত পাঠাল। তার ক্যানসার হয়েছে। মাত্র একমাস মেয়াদ আছে তার, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার। পাবলু কেঁদে ভাসালো। এও বুঝল, আল্লা পাপের শাস্তি এই দুনিয়াতেই দেন। গুলগুটির বুক ফাটা আর্তনাদ, খোদার আসনকেও টলিয়ে দিয়েছিল।

আমরা জানি যে, শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। কিন্তু যে দেশে শিশুদের ভবিষ্যত নিয়ে আনাড়ি স্বার্থপর লোকেরা ছিনিমিনি খেলে সেই দেশের ভবিষ্যত কী?

এ দেশে মানুষের জীবনের কোনও দাম নেই। শিশুদের কথাও কেউ ভাবে না। তাই ভবিষ্যতের মানুষরা এভাবেই বিনা চিকিৎসায় আর কুচিকিৎসায় শেষ হয়ে যায়। আমার মনে হল গোটা আফগানিস্তান যেন বীভৎস অন্ধকারের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। এই যাওয়া কি কোনও ভাবেই রোধ করা যায় না? কিন্তু কোনও পথ পাই না। তাই ভাবনা থেমে থাকে। মনে হওয়া–মনেই থাকে। ডাক্তার দেখিয়ে বাড়িতে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। চাই না আমি সুস্থ হতে। এখানে এভাবে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়া অনেক ভালো। এদেশে কোনও বৌ যদি মারা যায় তবে এদের আফশোসের সীমা থাকে না। কারণ প্রচুর টাকা দিয়ে বৌ কিনতে হয়। সুতরাং কিনে আনা দামি বৌ যদি মারা যায়, তবে আবার তো কিনতে হবে! তা হলে তো অনেক লোকন?

এখানে মেয়েদের পরিচয় শুধু শয্যাসঙ্গিনী, রাঁধুনি আর সন্তান উৎপাদনের মেসিন। মানে থ্রি ইন ওয়ান। সংসারের সবাইকে সেবাযত্ন করার পর প্রতি বছরে একটা করে নতুন কিছু সৃষ্টি তাকে করতেই হবে। অর্থাৎ সন্তানের জন্ম দিতে হবে। যদি কোনও কারণে বৌ সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম হয়, তবে তার ঘরে সতীন আসবেই। এই নিয়ম শিথিল হবার নয়।

না, তা বলে তালাক দেবে না। অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মতো বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের মতো। এদেশের মুসলিমরা তত কঠোর নয়। অন্ধ, কালা, খোঁড়া, কুরূপা যাই হোক না কেন তাকে নিয়েই ঘর করতে হবে। স্বামী যখন দ্বিতীয় বিবাহ করে, তখন প্রথম বৌ সবার কাছে আরো বেশি প্রাধান্য পায়। সবাইকার সিমপ্যাথি নিয়েই তাকে সারা জীবন বেঁচে থাকতে হবে। এখানকার সব কিছুই কেমন যেন অদ্ভুত। আমি আসার পর যখন দেখলাম যে আমার দেওরদের একজনেরও বিয়ে হয়নি, অথচ সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক তখন আমি মেয়ে খুঁজতে শুরু করলাম। কাটয়াজে মেয়ে দেখতে গিয়ে একটা বাঙালি মেয়ের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু মেয়ে পছন্দ হয়নি। তারপর খবর পেলাম, আন্দার বলে একটা গ্রামে ভালো মেয়ে আছে। সেই আন্দার গ্রামের মেয়েই এখন আমার মেজো জা সাদগি। সাদগির দাদা কুড়ি লক্ষ টাকার বিনিময়ে সাদগিকে আমাদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলো। এদেশের অনেক অদ্ভুত নিয়মের মধ্যে আর একটা নিয়ম হল, বিয়ের সব ঠিক হবার পরও মেয়ে তার বাপের বাড়ি থাকবে এক বছর। তারপর হবে বিয়ে। আর বিয়ের আগে জামাই আসবে মেয়ের কাছে। অবিবাহিত মেয়েজামাই একঘরে শোবে। কিন্তু যদি মেয়ে গর্ভবতী হয় তবে সর্বনাশ। জামাইয়ের বাড়ি থেকে আরো বিশ লক্ষ টাকা দাবি করবে। এবং এই এক বছর মেয়ে যে বাপের বাড়ি থাকবে, তার যাবতীয় খরচা ছেলের বাড়ির লোককে বহন করতে হবে। পণপ্রথা আমাদের দেশেও আছে। শুধু তফাত এই যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত বাবা ও মায়েরা মেয়ের বাড়ি থেকে পণ নিয়ে ছেলেকে বিক্রি করে। আর কাবুলে অশিক্ষিত বাবা ও মায়েরা, ছেলের বাড়ি থেকে পণ নিয়ে মেয়েকে বিক্রি করে। জানি না, শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের পার্থক্যটা কোথায়! আমি তার হিসাব মেলাতে পারি না।

আরও একটা ব্যাপার হল, হিন্দুস্থানের বাবা ও মায়েরা পণ দিয়ে বর কিনেও মেয়ের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। একটা ভয় থেকেই যায়, এই বুঝি খবর এল তাদের আদরের মেয়েকে পুড়িয়ে না হয় কুপিয়ে মেরেছে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। নতুবা দুশ্চরিত্রা বলে ঘরে ফেরত পাঠিয়েছে। টাকা পয়সা তো গেলই সেই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার।

কাবুলের বাবা ও মায়েরা নিশ্চিন্ত তাদের মেয়েকে বিক্রি করার পরও। চরম খারাপ যদি হয় তো হবে। জামাই না হয় আবার একটা বিয়ে করবে। কিন্তু তাদের মেয়েকে তার নিজের অধিকার থেকে মৃত্যু ছাড়া কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। পৃথিবীর সব দেশেই ভালো আর মন্দ দুই-ই আছে। কোনও দেশের মানুষ বলতে পারবে না আমি সর্বাঙ্গ সুন্দর আমাদের দেশে হত্যাকাণ্ড, লুটতরাজ, গুণ্ডাবাজি কিংবা নাগরিকদের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়

বরাবরই আমি একটু অন্যরকম। যে কোনও অমানবিক বিষয় বা ঘটনা আমাকে নাড়া দেয়, যন্ত্রণা দেয়। তাই প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করি। কোথাও সফল হই, কোথাও হই না। এই রকমই একটা ব্যাপারে আমি একবার প্রতিবাদ করেছিলাম এখানে। আমাদের একটা বিশাল আঙুরের বাগান আছে। আঙুর পেকে গেলে, সেই আঙুর বাড়ির ছাদে এনে ঢেলে দেবে। তারপর ঠিক ধান রোদে দেবার মতো করে ছড়িয়ে মেলে দেবে। দশ বারো দিনে আঙুর শুকিয়ে কিসমিস হবে। তারপর সেগুলো পরিষ্কার করে ভাগ হবে। আমি দেখলাম, যখন কিসমিস ভাগ করছে তখন আসাম খানের বড় বৌ সেই ভাগের বিচারিকা। আসামের দুই বৌ, দুটো ভাগ নিয়েছে। জ্যেঠ-শ্বশুরের নিজের বৌয়ের একটা ভাগ, ও ছেলে আদ্রামানের বৌয়ের একটা ভাগ। আর আমার শাশুড়ির একটা ভাগ। আমি ভাবলাম, এটা কেমন হল? দুই শ্বশুরের ঘরে দুটো করে ভাগ যাচ্ছে। আর আমার শাশুড়ি প্রতিবাদ করে না বলে, তার একটা ভাগ? আমি তখন পাবলু চাচিকে বললাম, চাচি, এটা কেমন ভাগ হল? তোমরা সবাই দুটো করে ভাগ নিলে, আর আমাদের একটা ভাগ? তোমরা সবাই খেতে পারো, আর আমার দেওররা খাবে না?

পাবলু চাচি বললে–সারা জীবন তো এই ভাবেই ভাগ হচ্ছে। আমার আর আমার সতীনের আলাদা, আবু আর ছেলের বৌয়ের আলাদা।

-তুমি আর তোমার সতীন কি আলাদা থাকে? তোমাদের হাঁড়ি কি আলাদা?

-বালাই ষাট। আমরা আলাদা হতে যাব কেন? আর কার সঙ্গেই বা আলাদা হব? স্বামী তো একটাই সুতরাং স্বামীকে কী করে ভাগ করব?

-আলাদাই যখন নয় তখন কিসমিসের ভাগ আলাদা হবে কেন?

-তোমার শাশুড়ি এক মহিলা। আর আমরা দুজন করে গৃহিনী। তাই আমরা দুটো করে ভাগ নিই।

-না। তা হবে না। গৃহিনীর হিসাবে ভাগ হবে না। বাড়ির ছেলেদের হিসাবে ভাগ হবে। আমার শ্বশুররা তিন ভাই। সুতরাং তিনটে ভাগ হবে। পাবলু আমার কথা শুনে রেগে মেগে, কিসমিস রেখে উঠে গেল। কিসমিস পড়ে রইল। আমার শাশুড়ি ও দেওররা প্রমাদ গুণতে লাগল। আসাম চাচা বাড়ি এসে সব শুনে এমন রেগে যাবে যে আমাকে নাকি মেরেই ফেলবে। দেওররা ও শাশুড়ি খাওয়া-দাওয়া ফেলে ঘরের কোণে আশঙ্কায় চুপ করে বসে রইল। জাম্বাজ বাড়িতে ছিল না। গজনীতে মায়ের জন্য ওষুধ কিনতে গিয়েছিল। কিন্তু যাকে নিয়ে তাদের এত ভয় সেই আমি নির্বিকার। নিরুত্তাপ। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধেই আমি আমার মত প্রকাশ করেছি। অবিশ্বাস্য রকম ভয় আমার দেওররা পেলেও আমি চুপ। বরং চা বানিয়ে বারান্দায় বসে চা খেতে লাগলাম। প্রায় আধঘণ্টা পর, সব্বার আতঙ্কিত মুহূর্ত এল। আসাম চাচা ঘরে ঢুকল। আমি তখন বারান্দায় বসে আমেরিকার ফার্স্ট লেডি বইটা পড়ছি। আর শীতটাকে দূরে সরানোর জন্য রোদের তাপ নিচ্ছি। ভাবছিলাম, চাচা কি খুব খারাপ লোক? আসলে বৌ দুটোই শয়তান। তাদের প্ররোচনাতেই হয়তো চাচা সবার প্রতি এত উদাসীন।

চাচা ঘরে ঢোকার পর অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। কেমন যেন একটা চাপা উৎকণ্ঠায় সময় কাটাচ্ছি। চাচা যদি বৌদের কথায় বেরিয়ে আসে ঘর থেকে? আমায় প্রশ্ন করে কেন আমি এমন কথা তার বৌদের বলেছি? কী উত্তর দেবো আমি? হাজার হলেও শ্বশুর বলে কথা। তার সঙ্গে তর্ক কি করতে পারব?

হঠাৎ একটা বিকট চিৎকার শুনলাম। কনকনে শীতের সন্ধ্যায় জনশূন্য এলাকায় এমন বিকট চিৎকার কতদুর যে যেতে পারে তা বোধহয় আসাম খান জানে না। আর সে জন্যেই এমন কুৎসিত গর্জন করতে পারল। অসীম আক্রোশে ঘর থেকে বেরিয়ে এল আসাম খান। চিৎকার তখনও তার থামেনি। এটা আমি সইতে পারলাম না। পাশবিক হিংস্রতা যদি তার মধ্যে থাকতে পারে, তবে মীমাংসার খাতিরে শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণ কি শুধু আমারই জন্যে? ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় শুধু কি তারই একচেটিয়া অধিকার? না, এ অন্যায় অবিচার আমি সইতে পারব না। আমার মুখ কঠিন হল। বাহু দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হল। চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা। আসাম খান ভয়ঙ্কর ঢেউয়ের মতো ফুঁসে উঠে, অশ্রাব্য ভাষায় আমাকে গালি দিতে দিতে এগিয়ে আসতে লাগল। আমার বাবা-মার সম্পর্কেও ছেড়ে কথা কইল না। পারলাম না। আমি কিছুতেই আর সহ্য করতে পারলাম না। আসাম খানের আচরণ আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। আমাকে যা বলার বল। বাবা-মা কি দোষ করেছে?

আসাম খান এবার উঠোন থেকে একটা লাঠি তুলে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। চাচা যে স্কেলে চিৎকার করছিল আমি তার চাইতেও উঁচু পর্দায় চেঁচিয়ে বললাম-খবরদার। আর এক পাও যদি আপনি আমার দিকে এগিয়েছেন, তবে আপনার পা দুটো আজ আমি ভেঙে চুরমার করে দেব। আমি আফগানিস্তানের মেয়ে নই। পরাজয়ের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে শিখিনি। অন্যায়, অত্যচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো শিক্ষা আমি পেয়েছি।

আসাম খান মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর লাঠি ফেলে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। আমি কতক্ষণ যে একভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। জাম্বাজের ডাকে আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। বাড়ির সবাই আমার সাহস ও কাঠিন্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক।

জাম্বাজ বলল, এতদিনে এমন একজনকে পেয়েছি যে, আসামের বিরুদ্ধে লড়বার মতো ক্ষমতা রাখে। আমার এই এক অদ্ভুত চরিত্র। একবার যেটা আমি অন্যায় বা অবিচার বলে মনে করবো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা ন্যায়ে পরিণত হবে না। কোনও কারণে কাউকে যদি আমি ঘৃণা করি, তবে তাকে আর কোনওদিন ভালবাসতে পারব না। তাকে আমার মনোভাব বুঝতে দেবো না। সুন্দর, সহজ ব্যবহার করব তার সঙ্গে।

এই ঘটনার মাস খানেক পরে আমরা আলাদা হলাম। আমার শাশুড়িও মারা গেলেন। তিনি বহু বছর ধরে অসুখে ভুগছিলেন। আসাম খান কোনওদিন তার চিকিৎসা করেনি। বিনা চিকিৎসাতে রোগ আরো বেড়ে গিয়েছিল। যাদের স্বামী নেই, ছেলেরা ছোট, রোজগার করে না তাদের দুঃখের সীমা নেই। আমার শাশুড়িও সেই অসহায় অবস্থার শিকার হয়েছেন।

পুরনো বাড়ি আসাম চাচা ও জ্যেঠশ্বশুরের ভাগে পড়েছে। আমাদের ভাগে কেবল জমিটুকু ও আঙুরের বাগান। আমার মেজো জা তখন নতুন। তাই বাড়ির সব ব্যাপারে আমাকেই যা করবার করতে হতো। নতুন বৌ বাইরের লোকের সামনে আসবে না। অতএব, জনমজুরদের খেতে দেওয়া থেকে শুরু করে মেহমানদের সেবাযত্ন করা- সব আমাকেই সামলাতে হতো। আমার সর্বত্র যাতায়াতের ছাড়পত্র ছিলো। এমনি একটা সময়েই খবর এসেছিলো যে আমার ননদের টিবি হয়েছে। তার বাড়ি পাকিস্তানে। তাকে দেখতে যাবো বলে আমি ও জাম্বাজ পাকিস্তানে রওনা দিলাম। পাকিস্তান যাওয়ার কথা শুনে সবাই বাধা দিয়েছে। কারণ আমি নাকি আর ফিরে আসব না। জাম্বাজের এক দূর সম্পর্কের চাচা, গুলাম চাচা বলেছিল, সাহেবকামাল যদি আবার ফিরে আসে; তবে আমি নিজের বৌকে জাম্বাজের হাতে তুলে দেব। অপূর্ব! চাচা হয়ে সে তার বৌকে ভাইপোর হাতে সম্প্রদান করবে! এর চেয়ে সুন্দর শর্ত আর কিই বা হতে পারে?

১৯৮৯-এর সপ্টেম্বরের চৌদ্দ তারিখের ভোরে আমরা কারুর কথায় কান না দিয়ে একটা জিপে করে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা সোজা যাব আঙুরহাটা। পাকিস্তানে যাওয়ার তো এই একটাই রাস্তা বর্তমানে খোলা। আঙুরহাটা থেকে যাবো দেরা। ওখান থেকে বাস ধরে করাচি। করাচিতে গিয়ে মুসার কাছে ফোন করে টাকা আনাব। তারপর পাকিস্তানি ট্রেন ধরে যাবো রাওলপিন্ডি। পিন্ডির আলিপুরেই থাকে আমার ননদ। আমাদের জিপ রুক্ষ-শুষ্ক পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছুটে চলেছে। দুধারে বড় বড় পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। সেই উদ্ধত মাথাকে মুহূর্তের জন্যেও নত করার ক্ষমতা কারুর নেই। তারা যেন স্বেচ্ছায় নিজেদের কোল ঘেঁষে এক ফালি রাস্তা করে দিয়েছে গাড়ি চলাচল করার জন্য। ওদের ভাবটা এই যেটুকু দিয়েছি তাই নাও, আর চেয়ো না। নইলে সর্বনাশ। যা দিয়েছি তাও কেড়ে নেব।

অনেকটা পথ পার হয়ে আসার পর পল একটা পাহাড়ি ঝরনা। ঝরনার জলের ওপর দিয়েই গাড়ি যাচ্ছে। জলের নিচে কাদা নেই, আছে বালি ও ছোট ছোট পাথর কুঁচি। এই জলের ওপরেই গাড়ি থামল। একে একে সবাই গাড়ি থেকে নামল। আমিও নেমে ঝরনার স্বচ্ছ জল চোখে মুখে দিলাম। আমি ছাড়া সবাই ঝরনার জল অঞ্জলি ভরে পান করল। তারপর আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। আবার সেই চলা। সীমাহীন এক ভালো লাগা। আমার মনের ভেতরটা কাপের রং-এর সব রং-এ রেঙে উঠল। রবি ঠাকুরের একটা গানের কলি মনের ভেতর গুনগুনিয়ে উঠল-হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে দে রে। যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দেরে। একবার নয় বারবার গানটা মনে মনে ভেজেছি।

একটু পরে রাস্তার থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে ভয় করতে লাগল। এতক্ষণ খেয়ালই করিনি আমরা নিচ থেকে অনেক অনেক ওপরে উঠে এসেছি। এবার গাড়ি আরো ওপরে উঠছে, পাহাড়ের কোল ছেড়ে চড়াইয়ের রাস্তা ধরল। সে কি যেমন তেমন চড়াই? কত ওপরে গাড়ি উঠেছে তা আমি ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না। এখান থেকে নিচের দিকে তাকালে, বুকের ভেতরটা শূন্য হয়ে যায়। পাহাড়ি গাছগুলোকে দেখে মনে হয় ওরা যেন পাহাড়ের অলঙ্কার। পৃথিবীর আলোয় তাদের সবে জন্ম হল। কোনও এক জ্যোত্সা-স্নাত রাতে অথবা ভোরের মিষ্টি হাওয়ায় এরা চোখ মেলেছে। আমরা প্রায় আঙুরহাটার কাছে এসে পড়েছি। দূর থেকে বিশাল একটা মসজিদের চূড়া দেখা যাচ্ছে। আফগানিস্তানে শহর ছাড়া অন্য কোথাও কোনও ভালো হোটেল নেই। জঙ্গলে বা পাহাড়ি পথের ধারে যে সব হোটেল আছে সেগুলোকে ঠিক হোটেল বলা যায় না। পান্থশালা বা ধাবা টাইপের। ভীষণ নোংরা। মেয়েদের থাকার কোনও আলাদা ব্যবস্থা নেই। একটা করে চাটাই পাতা। তার ওপর একটা তোষক দেওয়া। একটা লেপও দেয়। যখন লেপ বা বালিশ ব্যবহার করতে করতে ময়লা হয় এবং মনে হয় কাঁচা দরকার তখন তুলো বার করে খোলটা কেচে দেয়। এই সব হোটেলে যাতে রাত কাটাতে না হয়, সে জন্যে চালক এতক্ষণ প্রাণপণে গাড়ি চালিয়েছে যেন রাতের আগেই আঙুরহাটায় পৌঁছানো যায়। আঙুরহাটার হোটেল পান্থশালার থেকে একটু পদের।

গাড়ি দাঁড়াল। আঙুরে পৌঁছে গেছি। রাতে এখানেই থাকতে হবে। একটা হোটেলের ব্যবস্থা করতে গেল জাম্বাজ। একটু পরে ফিরে এসে আমাকে বলল, চল, রাতের মতো মাথা গোঁজার একটা ব্যবস্থা করেছি। হোটেল তো নয়! যেন স্টোর রুম। এক ফালি জায়গা। সেই ফালি জায়গাটুকুতে শুয়ে রাত কাটাতে হবে। লেপ ও তোষক থেকে বোটকা গন্ধ বেরুচ্ছে। যস্মিন দেশে যদাচার। অতএব, ওর মধ্যেই শুয়ে পড়লাম। সারাদিনের ক্লান্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। সকালে জাম্বাজ ডেকে তুলল। আবার চলা। এবার জিপ নয়, একটা টয়টো গাড়িতে চাপলাম। ড্রাইভারের পাশের দুটো সিটে আমরা বসলাম। হেলে দুলে গাড়ি চলতে শুরু করল। টয়টোর পিছনে আরো অনেক লোক বসেছে। মহিলা আমি একা।

শত সহস্র দামামা যেন আমার বুকের মধ্যে বেজে উঠল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজ আমি আবার গাড়ি চেপে বাইরের জগতে পা রেখেছি। এই মুহূর্তে মন আমার কী চাইছে, কোনটা স্পর্শ করার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে তা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আগে যে কোনটা করবো তাও ঠিক করতে পারছি না। বাবা ও মার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলব? নাকি অন্য কিছু! এক বছরের পর আরো তিন মাস পার হয়ে গিয়েছে। ওদের কাউকে আমি দেখিনি। কথা বলিনি। কারো কোনও খবরও আমি জানি না। কাবুল থেকে যদি কখনও কেউ কলকাতায় যায় তবে ক্যাসেট করে পাঠাই আমি। আর কলকাতা থেকে যদি কেউ আসে, তবে আমার বাড়ির ক্যাসেট আনে। তবে সংখ্যায় কম।

গাড়ির একটানা বিকট হর্নের শব্দে আমার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। সামনেই একটা বাঁক। সেই বাঁকে দুটো গাড়ি পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে না। তাই হর্ন দিয়ে একপক্ষ অপরপক্ষকে দাঁড় করায়। বেলা বারোটার সময় একটা শহরে পৌঁছলাম। সেখানে খাওয়া সেরে অন্য একটা গাড়িতে করে রওনা দিলাম।

আমি দুচোখ ভরে দেখতে লাগলাম পাকিস্তানের মনোরম দৃশ্য। বিরাট বিরাট পাহাড়ের কোলে অসংখ্য কুঁড়ে ঘর। সারি সারি পাথর দিয়ে তৈরি সাজানো সিঁড়ি পাহাড়ে ওঠার। মুগ্ধ নয়নে আমি ওদের জীবনযাত্রা দেখছিলাম। কোথাও একদল মেয়ে ঝর্নার জলে কাপড় কাঁচছে। কেউ বা তাদের ছাগল চরিয়ে বাড়ি ফিরছে। আসন্ন সন্ধ্যা তাদের মনে করিয়ে দিয়েছে, দিনের শেষ। রাতের অন্ধকার এবার পৃথিবীকে গ্রাস করতে আসছে। পালাও সবাই যে যার ঘরে। ঘণ্টা দুয়েক পরে আমরা পৌঁছলাম ওয়ার্না বলে একটা শহরে। এখানেই রাতে থাকতে হবে। এখানে রাতে গাড়ি পাবো না। এখন সন্ধে সাতটা বাজে।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার কোথাও আর থামতে ইচ্ছেই করছিল না। বার বারই মনে হচ্ছিল এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো? শুধু চলা আর চলা। কিন্তু ম্যান প্রোপোজেস, গড ডিসপোজেস। তাই চলা থামল। আমরা রাত কাটাবার জন্যে, জাম্বাজের এক পিসির বাড়িতে গেলাম। বিরাট পাহাড়ের কোলে তার বাড়ি। ঠিক বাড়ি বলতে যা বোঝায় তা নয়। ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর। এরা প্রত্যেকে আফগানিস্থান থেকে আসা শরণার্থী। রাতে এখানেই থাকতে হবে।

১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে সম্ভবত রাশিয়ান বাহিনী আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। যদিও ১৯৭৯-র আগেও এদেশে অনেক বার যুদ্ধ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে। কত গ্রাম শহর যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যুদ্ধের বিভীষিকা এবং ধ্বংসাত্মক কার্যাবলি সম্বন্ধে কাবুলের প্রত্যেক মানুষ সচেতন। কিন্তু ১৯৭৯-র যুদ্ধে দেশের মানুষ দলে দলে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৭৯-র আগে শুধুমাত্র সৈন্যদের মধ্যেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ নাগরিক ও সুদূর পল্লীগ্রামের মানুষ যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন ছিল। পরবর্তী সময়ে জাতীয়তাবাদের হিড়িকে দেশের সমস্ত মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৯-র যুদ্ধে দেশের সমস্ত জনবল ও অর্থবল যুদ্ধের জন্যেই নিয়োজিত করা হল। আফগানিস্থানের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সম্পর্কে আমি আগে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু আমার শাশুড়ি আমাকে দেশের খুঁটিনাটি সব ব্যাপারই খুলে বলেছেন। তার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী। তার মুখে শোনা ঘটনাকেই যতদূর সম্ভব মনে রেখেছি। জাহির শা যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন দেশে শান্তি ছিল। গঠনমূলক কর্মতৎপরতার জন্যে জনসাধারণের মধ্যে জাহির শা-র যথেষ্ট সুনাম ছিল। কিন্তু তিনিও তো সাধারণ মানুষ ছিলেন। এই সাধারণ মানুষ এক এক সময় এমন ভুলভ্রান্তি করে বসে যা শোধরানো অসম্ভব। সেই রকমই ভুলের মাসুল হিসাবে গদি ছাড়তে হয় জাহির শা-কে। তিনি চোখ অপারেশন করাতে আমেরিকা গিয়েছিলেন। কিছুদিনের জন্যে ভাইপো দাউদ খানকে গদিতে বসিয়েছিলেন। কিন্তু এখানেও সেই বিশ্বাসঘাতকতা। দাউদ আর গদি ছাড়ল না। এরপর ধীরে ধীরে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন নুর মহম্মদ তারাকি।

শুনেছি তারাকি নাকি পীর আজরাত সাহেবের বাড়ি যখন পুড়িয়ে দিয়েছিলেন তখন থেকেই দেশে বিদ্রোহের পদধ্বনি শোনা যায়। এবং আজরাত সাহেবের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার পর তারাকি তার ট্যাঙ্কের পেছনে, দাউদকে বেঁধে মাইলের পর মাইল টেনে নিয়ে যান। আর তাতেই দাউদের মৃত্যু হয়। নিয়মরক্ষার খাতিরে যৎসামান্য মাটি খুঁড়ে, তাতেই দাউদকে কবর দেওয়া হয়। এবং তার পরেই তারাকি গদিতে বসেন।নুর মহম্মদ তারাকির পরে গদিতে বসেন পিজলামিন। পিজলামিনের পরে বাবরাক কারমাল। অতঃপর গদি দখল করেন ডঃ নাজিবুল্লা। নুর মহম্মদের শাসন কালে আফগান জনগণ তাকে ধিক্কার দিত। পরে আরো পরে পারস্পরিক বিরোধিতার মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন হন পরপর আরো অনেকে। তারাকির সময়েই কাবুলে প্রবেশাধিকার পায় রাশিয়ানরা। অন্যদিকে আর এক প্রতি বিপ্লবের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল। আফগানিস্তানের একশ ভাগের নব্বই ভাগ মানুষ তাদের নতুন বিপ্লবী মুজাহিদদের কীর্তিতে মুগ্ধ মনোভাব প্রকাশ করতে লাগলো। আম জনতা ভাবল– কি বহুমুখী কর্মশক্তি? কি অপূর্ব দুঃসাহস ও বীরত্ব। নতুন বিপ্লবী মুজাহিদদের স্বার্থ ত্যাগের এবং বীরত্বের এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় বোধহয় আর নেই।

কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই জনতার ভুল ভাঙল। তারা বুঝল, শান্তি আর কোনও দিনই ফিরে আসবে না। কেউ কেউ ভাবত নাজিবুল্লা তো দেশের জন্যে ভালোই করতে চাইছেন। দেশকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোয় উদ্ভাসিত করতে চাইছেন। স্কুল, কলেজ তৈরি করে শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে চাইছেন। মেয়েদেরও অনুমতি দেওয়া হল সেই স্কুলে ও কলেজে গিয়ে শিক্ষাদীক্ষায় নিজেদের গড়ে তোলার। অফিসে, দোকানে মেয়েরা কাজ করতে শুরু করল। এমনকি এয়ার হস্টেসের চাকরি করেও অনেক মেয়ে সংসারের গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারছিল।

১৯৭৯-র পর থেকে শুরু হয়েছিল বিভীষিকার দিন–আতঙ্কের রাত। যে সব খ্রিস্টান কর্মসূত্রে আফগানিস্তানে থাকত, তাদের ওপর চলল অকথ্য অত্যাচার। মুজাহিদরা তাদের বলত–ব লা ইলাহা ইল্ললা, মহম্মদীন রসুল আল্লা। পৃথিবীর কেউই ধর্মীয় সংস্কার মুক্ত না। তাই খ্রিস্টানরা, মুসলিম কলেমা বলত না। আমার মনে হয় না, কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করলেই মুসলিম হওয়া যায়, অথবা ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেন্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি….. এই মন্ত্র বললেই হিন্দু হওয়া যায়? মনের শুচিতা, অধ্যাত্মবোধ, শালীনতা, সংযম–এগুলির কি দরকারই নেই? যাই হোক কলমা না বললে মুজাহিদরা ওদের মতে বিধর্মীদের নির্মমভাবে হত্যা করত।

সে এক নারকীয় পরিস্থিতি। আনাচে, কানাচে, খানায়, খন্দরে অসংখ্য লাশের পাহাড়। জলের খরস্রোতে ভেসে যাওয়া সেই সব লাশ, ধড়হীন, মুণ্ডুহীন মানুষের ছিন্ন দেহ, ট্রাক্টরে করে নিয়ে গিয়ে দূরে বহু দূরে, পাহাড়ের গায়ে কোথাও ফেলে দিয়ে আসত। ঘরে ঘরে কায়েম হল আতঙ্ক আর সন্ত্রাসের রাজত্ব। রাশিয়ানরা হেলিকপ্টারে করে এসে বোম ও মিসাইল হেনে যায়। দাড়িওয়ালা লোক দেখলেই মেরে ফেলে। গজনী, গড়দেশ, মুশখেল, পাতানা, সারানা, মমদকেল, কাটোয়াজ, তামির, আলেকদারি এই সব এলাকা মুজাহিদদের কবলে চলে এলো। নাজিব অনুগামীদের ধারণা আফগানিস্তানের উন্নয়ন ও বিকাশের পরিপন্থী এই সব মুজাহিদরা। ১৯৯০ অথবা ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ। নজিবের সামনে তখন দুটো রাস্তা হয় যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ। নতুবা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ। যে পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে–তাতে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়াই উচিত বলে মনে করলেন নাজিব। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সঙ্গেই, তিনি তার পরিবারের সবাইকে দিল্লিতে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। আত্মসমর্পণের শর্ত হিসাবে নিজের মুক্তির আবেদন রাখলেন। অতঃপর কাবুলের এয়ারপোর্টে প্লেনে উঠে কাবুল ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বন্দী হলেন ডঃ নাজিবুল্লা। চমকে ঘটে গেল এই অপ্রত্যাশিত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। নাজিবুন্নার আফগানিস্তান এবার এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করল। যার আশু পরিণাম আর যাই হোক না কেন, ইতিহাসের পাতায় নৈরাজ্যের আর একটা নতুন দৃষ্টান্ত যে হবে, তাতে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ রইল না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইরান, ইরাক, আরব প্রায় সমস্ত দেশেই গোটা ব্যাপারটা নিয়ে চলল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সমীক্ষা।

মুজহিদদের হাতে ডঃ নাজিবুল্লা বন্দী হলেন। কিন্তু যুদ্ধ বিরতির কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। তাই শরণার্থীরা পাকিস্তান থেকে নিজের দেশে ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করল না। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক্ আফগান শরণার্থীদের স্বার্থে নিজের দেশে ক্যাম্প করার জন্যে অনেক জায়গা দিয়েছেন। আফগানবাসীদের কাছে জিয়াউল হক এক মহান ব্যক্তি। মানবিকতার প্রতীক। আফগান শরণার্থীরা পাকিস্তানে গিয়ে কোনও রকমে একটা করে কুঁড়েঘর বানিয়ে বাস করছে। আকুল অপেক্ষায় আছে, কবে তাদের নিজেদের দেশে শান্তি ফিরে আসবে। কবে তাদের নিজেদের স্বদেশে ফিরে যেতে পারবে। আমি ভেবে পাই না কী আছে ওদের দেশে? কীসের আকর্ষণে তারা এই সুন্দর, স্বচ্ছল দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায় নিজের দেশে? ওই কাদা মাটির পাথুরে দেশের জন্যে এরা কেন এত ব্যাকুল? বছরের ছমাস কাটে তুষারের প্রাণহীন শুভ্রতায়। হাজার খুঁজেও সবুজের বিন্দুমাত্র সন্ধান পাওয়া যায় না। আর সেও কি একটু আধটু তুষারপাত? এক এক দিন ভোরে উঠে ঘরের বাইরে পা রাখার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। পুরো চার মাস তুষারপাত হয়। আর ওই চার মাস সবাইকে ঘরে প্রকৃতপক্ষে বন্দী হয়ে থাকতে হয়। গ্রামের রাস্তায় কোনও গাড়ি চলে না। তবে কাবুল শহরের কথা বলতে পারব না। কারণ, তুষারপাতের সময় আমি শহরে যাইনি। খাদ্যশস্য সব নভেম্বরের আগেই ঘরে তুলে নিতে হবে। গম, চিনি গুড়, আলু, পেঁয়াজ। এছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। আর আছে মাংস। কেউ চারটে, কেউবা ছটা দুম্বা ভেড়ার মতো দেখতে, তবে ভেড়া নয়। তাকে ওরা দুম্বা বলে। আমাদের দেশেও কয়েকটি জায়গায়, দুম্বা পাওয়া যায় জবাই করে সরু সরু ফালি করে কেটে দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়। মাংস ঝোলাবার জন্যে সবার বাড়িতে আলাদা একটা করে ঘর আছে। তুষারের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সেই মাংস শুকিয়ে যায়। এবার সারা শীত ধরে সেই শুকনো মাংস সবাই খাবে। এই শুকনো মাংসকে এরা লান্দাই বলে। আর আছে, দুধ, ঘি, মাখন, দই। গরু সবার বাড়িতেই দুটো-তিনটে আছে। গরু যদি কারো না থাকে তবে দুধ, ঘি থেকে তারা বঞ্চিত।

এই দেশই নাকি ওদের স্বর্গ। অবশ্য, নিজের দেশ সবার কাছেই স্বর্গ।

জাম্বাজের পিসি আমাকে স্বাগত জানাল। প্রথমে ত্যারে মাইসে, হ্যান্ড সেকের মতো তারপর কোলাকুলি করল। এরা গালে চুমা দেয় না। পার্শিবানরা চুমা দেয়। তারপর বলল। সারাইয়ে? কেমন আছো। আমি উত্তর দিলাম। ক্ষাইয়াম। ভালো আছি। জোরাইয়াম। সুস্থ আছি এসব কথাবার্তায় এখন আমি অভ্যস্ত। বরং এখন কেউ যদি আমাকে স্ক্যারেমাইসে সাংগারাইয়ে না বলে তবে আমি ভেতর থেকে কেমন যেন অপমান বোধ করি। যাই হোক, কোনও রকমে রাতটা কাটিয়ে আবার ভোরে একটা টয়টোয় চেপে রওনা দিলাম দেরার উদ্দেশে। এবার রাস্তা পাকা। রাস্তার দুধারে অসংখ্য বাড়ি। কিছু বাড়ি পাকা আর কিছু কঁচা। রাস্তাটাও বেশ চওড়া। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা চেক পোস্ট পড়ল। আমি মনে মনে একটু ভয় পাচ্ছিলাম। কারণ এটা পাকিস্তান। আমি হিন্দুস্থানি। যদি আমার পাসপোর্ট চায়? পরে বুঝলাম এখানে আমার পাসপোর্ট স্বয়ং জাম্বাজ। আকাশি রংয়ের জামা ও খাকি প্যান্ট পরা পুলিস জাম্বাজকে জিজ্ঞেস করল- হিন্দিতে

–কোথা থেকে আসছ? শহর না গ্রাম?

–গ্রাম, সারানা থেকে।

আমাকে দেখিয়ে বলল, এ কে? পুলিশটার নজর আমার দিকে।

–আমার বিবি। জাম্বাজের কথাটা বোধহয় সে বিশ্বাস করতে পারল না।

–তুমি তো পাঠান। আর এতো পাঞ্জাবি বলে মনে হচ্ছে!

-হ্যাঁ। আমার বিবি হিন্দুস্থানি।

–বিয়ের কাগজ আছে? দাও। বলে হাত বাড়াল পুলিশটা।

জাম্বাজ আমাদের বিয়ের কোর্ট পেপারটা দেখাল। তারপর ছাড়া পেলাম। এবং প্রায় এক ঘণ্টা পর আমরা দেরায় পৌঁছে গেলাম।

আমরা একটা দুরন্ত গতির গাড়িতে করে যাচ্ছি–যাকে ওরা বলে প্লাংকোচ। নামব করাচি। সেখানেই শেষ হবে ছদিনের চলা।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবনের অনেকটা সময় আমি যেন পিছনে ফেলে এসেছি। নতুন করে যেন সব দেখছি রাস্তা-গাছপালা আর সভ্য জগতের শিক্ষিত, মার্জিত মানুষ দেখে অবাক হয়ে যেতে লাগলাম। আমি আবার পৃথিবীর নতুন আলোয় আলোকিত হলাম। সত্যি, আফগানিস্তানে মেয়েরা সব দিক থেকে কত বঞ্চিত। এই পৃথিবীতে ওদের জন্ম শুধু দাসীবৃত্তি করতে। জগতের যত কিছু সুন্দর জিনিস তা শুধু আফগান পুরুষরাই ভোগ করবে। মাঝে মাঝে আমার মনে হতো, সবার ঘরে গিয়ে প্রতিটি মেয়েকে বলি, তোমরা অন্ধকার জগতে মুখ লুকিয়ে থেকো না। বেরিয়ে এস এই দিনের ঝলমলে আলোয়। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করো। সবাইকে বুঝিয়ে দাও তোমরা শুধু নারী নও, মানুষও বটে। এও ভাবি, বলেই বা লাভ কি? যুগ-যুগান্তর ধরে, যে কুসংস্কারচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থা সমগ্র পৃথিবীতে চলে এসেছে তার কতটুকুই বা পরিবর্তন করা যায়?

জাম্বাজ অনেকক্ষণ ধরে আমাকে ডাকছে আমি খেয়াল করিনি। খেয়াল হতে দেখলাম আমরা আলিপুরে এসে গেছি। পাকিস্তানে আসার পর থেকেই আমি লক্ষ করছি মেয়েরা একা একাই যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনও পুরুষ তাদের সঙ্গে নেই। কাবুলে থাকতে থাকতে আমি ওদের রীতিনীতিতে ভুলেই গিয়েছিলাম মেয়েরাও একা একাই ঘোরাফরা করতে পারে। একমাত্র কাবুলেই দেখলাম মেয়েরা সর্বত্রই পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। এমনকি একা মেয়েকে কেউ গাড়িতেও তুলবে না। কাবুলে অনেক বাঙালি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, যারা জীবনের রঙ্গিন স্বপ্ন দেখে এখানে এসেছে। তাদের মধ্যে কাকলি তো আছেই। আর আছে জোবেদা, নুরজাহান, কমলা, যশোদা, হারানি, সবিতা, মানসী ইত্যাদি। এদের মধ্যে হারানি বুড়ি হয়ে গিয়েছে। জোবেদা তার চার মেয়েকে নিয়ে অনেক কষ্টের মধ্যে। জীবন কাটাচ্ছে। নুরজাহান ছিল খ্রিস্টান মেয়ে, লরেটোতে পড়ত। ওর বাবার নাকি সোনার দোকান ছিল। এরা জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবে কাবুলেই। এদের কেউ এখন আর স্বপ্ন দেখে না। আমার মতো এত ভাবনাও ভাবে না। দুর্জয় সাহসও ওদের নেই। এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই বাস থেকে নেবে আমরা বাঁ হাতের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছি। অপূর্ব জায়গা। রাস্তার দুধারে লাইন করা ঝাউ গাছ। যে পাকিস্তান আমার কাছে একটা ভয়ের দেশ ছিল আজ সেই পাকিস্তানের মাটিতে বিনা বাধায় আমি হেঁটে চলেছি। পাকিস্তানের প্রতি বরাবরই আমার একটা ঘৃণার ভাব ছিল। সব সময় একটা অবহেলার মনোভাব পোষণ করতাম। ভাবতাম ইয়াহিয়া খান আর ভুট্টো যে দেশের মানুষ, সে দেশ কোনওতেই ভালো হতে পারে না। ১৯৬৯ অথবা ১৯৭০ হবে। আমি তখন চিত্তরঞ্জনে, আমার কাকার বাড়িতে থাকতাম। ওখানেই সেন্ট জোসেফ কনভেন্টে আমি পড়াশুনা করতাম। তখন আমাদের পাড়ায় কালি পুজোর সময় যাত্রা হতো। সে বার একটা যাত্রা দল, যে পালা করেছিল সেই পালাতেই দেখেছিলাম, অত্যাচারী ইয়াহিয়া খানের চরিত্র আর ভুট্টোর অসভ্যতা ও অত্যাচার। কী ভয়ঙ্কর ছিল সেই চরিত্র দুটোর চেহারা। ওই যাত্রা দেখে আমি ভয়ে দাদুর কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ছিলাম। তারপর থেকেই মনে হতো, পাকিস্তান মানেই ভয়ঙ্কর। আমরা নির্জন রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি। আজ আমার মন ভীষণ ভালো। এই মুহূর্তে আমি সমস্ত ঘৃণা সংস্কার ভুলে গেলাম। পৃথিবীতে যাবতীয় আচার বিচার, ন্যায়-অন্যায় সব ভুলে আমি মিশে গেলাম প্রকৃতির মধ্যে। যতই এগিয়ে যেতে লাগলাম ততই আমি অবাক। রাস্তার ডানদিকে, বাঁ দিকে বিশাল গমের ক্ষেত। সে দিকে তাকালে মনে হয় প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য এই ক্ষেতে এসেই যেন বণবৈচিত্র্যের আসন পেতেছে। সবুজ ও বাদামি রং-এর কী অপূর্ব বাহার।

আমরা আমার ননদের বাড়ি পৌঁছে গেছি। আমাদের দেখে বাড়ির ভেতর থেকে ননদ গুনচা, বেরিয়ে এল। আমাদের অভ্যর্থনা করল। তারপর ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসাল। আর একজন বৌ আমাদের জন্যে চা নিয়ে এল। আমি গুনচার ঘরের ভেতরটা দেখছিলাম। ঘরের সর্বত্র একটা গরিবি ভাব। আমরা যার ওপর বসে আছি সেটা স্পঞ্জের নয়, তুলোর গদি। বেশ শক্ত। শুনেছি আমার নন্দাইয়ের ছোট্ট একটা মশলার দোকান আছে। আর তার দুই ভাইয়ের কাঠের কারবার। যা রোজগার হয়, তাতে কোনও মতে দিন চলে যায়। বাড়তি শখ মেটে না, শখ ওদের কাছে বিলাসিতা। আর সংসারও তো ছোট নয়। ননদের বড় জায়ের ছটা ছেলে, পাঁচটা মেয়ে। ছোটো জায়ের দুই মেয়ে এক ছেলে। আর আমার ননদের তিন মেয়ে, এক ছেলে। বড় মেয়ে আবার বিকৃত মস্তিষ্ক।

খুব ক্লান্ত লাগছিল, তাই আমি আধশোয়ার মতো করে শুয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি কে জানে। নন্দাইয়ের ডাকে উঠে পড়লাম। নন্দাইয়ের নাম রম্পাজান। তার বড় ভাইয়ের নাম জমিল। ছোটো ভাইয়ের নাম কালামন্দার। জমিলের বিবির নাম জোহরা। কালামন্দারের বিবির নাম রশীদা। কথা বলতে বলতে রাত অনেক হয়েছিল। গুনচা এবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করল। রুটি আর মাংসের কোরমা খেয়ে ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিলাম। ভোর পাঁচটায় গুনচা চা, নাস্তা নিয়ে এল। মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে ওঠে। কারণ সূর্য ওঠার আগে তারা নামাজ পড়ে। যদিও আমাদের হিন্দু জাতের, শুধু তাই বা কেন প্রায় সমস্ত ধর্মের লোকই ভোরে ওঠে। তবে মুসলিম ধর্মের একটাই বিশেষত্ব আছে তা হল ঘুম থেকে উঠে সবাই বাথরুমে যায় এবং তারপর অজু বানায়। কাবুলে অজুকে আবদ্দাস বলে। অজু মানে পবিত্র হওয়া একটা বড় মগে জল নেবে। তারপর মুখের ভিতর জল নিয়ে তিনবার কুলকুচি করবে। এই ভাবে তিনবার করে হাত পা ধুয়ে অজু বানাবে। এরপর বলবে,-খোদা আমি পবিত্র হয়ে নামাজ পড়ার জন্যে অজু বানালাম। আর যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে রাতে মিলন হয়, তবে রাত থাকতে উঠে তাদের স্নান করতেই হবে। স্নান না করে নামাজ তো দূরের কথা, কোন জিনিসেও হাত দিতে পারবে না। এই হলো তাদের বিশেষত্ব।

ভোরে নামাজ পড়ার পর মেয়েরা, রান্না ঘরে ঢোকে। শুরু হয় মেয়েদের দৈনন্দিনের জীবনযাত্রা। গুনচা আমাদের নাস্তা দিয়ে চলে গেল। আমি নন্দাইয়ের সাথে যাব ডাক্তার দেখাতে। অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম একটা ভালো গাইনোকোলজিস্ট-কে দেখাব। পাকিস্তানে যখন এসেইছি তখন একবার দেখিয়ে যাওয়াই ভালো। নন্দায়ের সাথে গেলাম ডাঃ W. E. Hassan- এর নার্সিংহোমে সেখানে নাম লিখিয়ে অপেক্ষা করছি। চার-পাঁচ জন রুগীর পর আমার ডাক পড়ল। দরজা দিয়ে ঢুকে ডানদিকে ডাঃ বসে আছেন। তার সামনে একটা টেবিল, টেবিলের উল্টোদিকে একটা চেয়ারে আমি বসলাম। ডাঃ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

–তোমার কী অসুবিধা হচ্ছে বলল? সব হিন্দিতে কথা হচ্ছে।

–আমার একটু…অসুবিধে হচ্ছে।

ডাঃ কী বুঝলেন কী জানি? সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন করলেন,

–বিবি, তুমি তো পাঠান নও! পাকিস্তানিও নও? কোথা থেকে আসছ?

-–আমি ইন্ডিয়ান। পাঠানকে বিয়ে করেছি। সেই সূত্রেই আজ পাকিস্তানে আসার সুযোগ পেয়েছি।

–তুমি মুসলিম না হিন্দু? ডাঃ বড় বড় চোখে আমার দিকে দেখলেন।

–হিন্দু। কেন? হিন্দু হলে কি আপনি চিকিৎসা করবেন না?

–এমন কথা আমি তো বলিনি?

উনি আমাকে পরীক্ষা করে লেপস্কপি করতে বললেন। তার আগে একটা বুকের এক্সরে করে নিতে বললেন। আমাকে প্রেসক্রিপশান দিলেন, আর একটা ঠিকানা দিলেন, যেখানে গিয়ে আমাকে এক্সরে করাতে হবে। ঠিকানাটা আমি পড়লাম। DEPARTMENT OF PATHOLOGY. ARMY MEDICAL COLLEGE, ABID MAJID ROAD. RAWALPINDI CANTT. [PAKISTAN]। সেদিনই ঠিকানাটা নিয়ে এক্সরে করার জন্যে আর্মি মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি ডিপার্টমেন্টে গেলাম। সেটা একটা চারতলা বাড়ি, কাঁচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। কাউন্টারে স্লিপটা দেখিয়ে বাঁদিকে কয়েকটা সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নামলাম। ডানদিকে ঘুরে বাঁদিকে গিয়ে, ডানদিকের একটা ঘরে ঢুকলাম। প্রেসক্রিপশান জমা দেওয়ার পর আমাকে ডাকল। একটা কাঠের ওপর উঠে আমাকে দাঁড়াতে বলল। গলার চেন, ব্যাগ, চশমা ইত্যাদি আমি একটা চেয়ারের ওপর রাখলাম। তারপর আমি নিশ্বাস টেনে ধরলাম। এক্সরে হওয়ার পর বেরিয়ে এলাম। কিছুটা যাওয়ার পর আমার খেয়াল হল গলায় চেন নেই। আমার মনে পড়ল আমি, ব্যাগ চশমা তুলেছি কিন্তু চেনটা তুলিনি। সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে গেলাম এবং ওই রুমের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাস করলাম। তিনি স্রেফ অস্বীকার করলেন। বুঝে গেলাম এরাই নিয়েছে। চেনটা কলকাতায় B.C. Sen-এর দোকান থেকে কিনেছিলাম। কলকাতা আমার দেশ। জন্মসূত্রে আমি পেয়েছি সেই দেশকে। আমার মাতৃভূমি। আমার আসল ঠিকানা। এই কঠিন বাস্তবের মধ্যে দাঁড়িয়েও আমার মনে পড়ে সেই ছোট্ট বেলার মধুর সব ঘটনা। মায়ের সেই বকুনি।

–দাঁড়া, বাবা এলে বলে দেব। এটা করিস না; ওটাতে হাত দিস না। ভাইকে মারিস না। বাবাকে বলে দেব। না পড়লে বলে দেব, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বলে দেওয়ার ভয়ে আমি যেন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। আর শুধু ভয় দেখানো নয়-মা সত্যিই বলে দিত। তখন আমার পিঠে পড়ত বেতের বাড়ি। তবুও আমি কি দমে যাওয়ার মেয়ে? বেত যত খেতাম শয়তানি তত বাড়ত। এরই মধ্যে, স্কুলের গন্ডি পেরোলাম। কিন্তু শয়তানি কমেনি। মার খাওয়াটাও বেড়েছে।

একবার আমরা চার বন্ধু মিলে চলে যাচ্ছিলাম মুম্বাই। সিনেমার নায়িকা হব। কিন্তু মুম্বাই পর্যন্ত আর যেতে হয়নি; হাওড়া থেকে পুলিশ কান ধরে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আর একবার ঠিক এমনই বিপদে পড়েছিলাম।

১৯৭২ সালের ঘটনা। এর ঠিক দুবছর আগে মোজো কাকা ও কাকিমা পুরী গিয়েছিলেন। ওদের কাছে পুরীর গল্প শুনে আমার খুব ইচ্ছা করত পুরী যেতে। কিন্তু আমাকে কেউ পাত্তাই দেয় না। এরপর ১৯৭২-এর জুলাইতে আমার কাকার ছেলে হয়। সবাই বলতে লাগল পুরীতে মানত করে তবেই ছেলে হয়েছে। পুরী সম্পর্কে এই সব কথা শুনে কার মন চায় ঘরে থাকতে? তবুও আমার যাওয়া হয় না। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। ১৯৭৩-র ফেব্রুয়ারি মাসে আমার ছোটো কাকার বিয়ে হল। আমার তখন সতেরো বছর বয়স। I.S.C.E. শেষ। আমি ভাবলাম চুরি করে না গেলে আমার আর কোনও দিন পুরী যাওয়া হবে না। অথচ তখন আমার কাছে পুরী যাওয়ার মতো টাকা নেই। সুতরাং এখানেও চুরি করার প্রশ্ন। কিন্তু চুরি করব কোথায়? বাবার পকেট থেকে টাকা নিলে নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবো। তাই ঠিক করলাম, আমার হাতে যে বালাটা আছে সেটা বেচে যাবো পুরী। সোনার দাম তখন পাঁচশো টাকা ভরি। কিন্তু সোনা যে কোথায় বেঁচতে হয় তা তো জানি না। এখানেও সেই বাধা। তবু হার না মেনে একটা লোককে জিজ্ঞেস করলাম। লোকটার একটা সজীর দোকান। আমার প্রশ্ন শুনে লোকটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখল। তারপর বলল–আলু পটলের দোকানে সোনা বেঁচতে এসেছেন? তার থেকে এক কাজ করুন–মাছের দোকানে যান। মাছওয়ালারাই আপনাকে রাস্তা বাতলে দেবে। যত্তে সব উটকো ঝামেলা। বাড়ি ফিরে এসেছি। লজ্জায় মুখ নিচু করে।